Bild: Pripyat und Tschernobyl heute (Illustration: Ondrej Bucek)

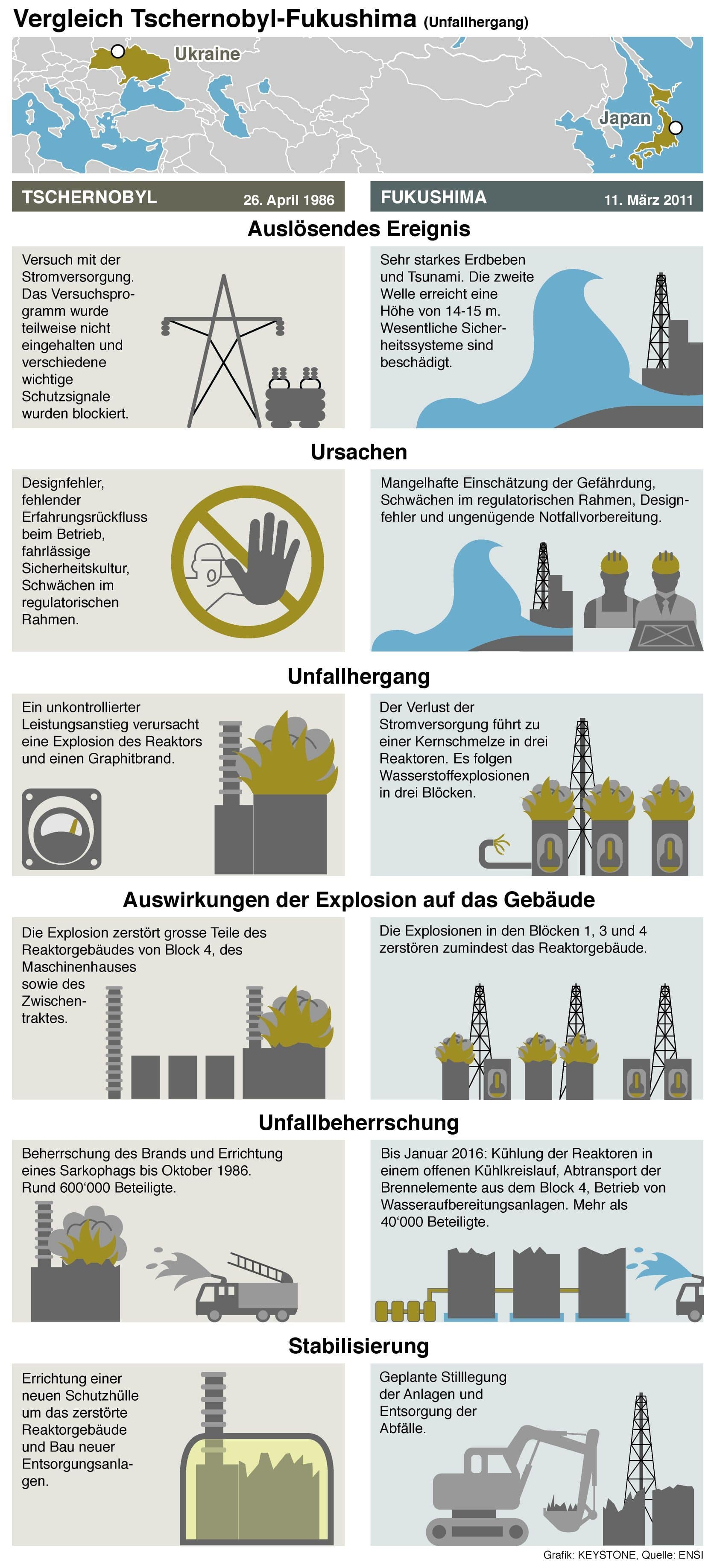

Sowohl der Unfall in Fukushima-Daiichi als auch derjenige in Tschernobyl ist der höchsten Stufe 7 der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse (INES) zugeordnet. Die Freisetzung von radioaktiven Stoffen war aber in Tschernobyl rund acht Mal höher als in Fukushima-Daiichi.

In unserer 16-teiligen Artikelserie zum Thema Tschernobyl ist der Unfall detailliert aufgearbeitet. Unter anderem wird auch die Strahlenbelastung der Menschen nach dem Unfall in Tschernobyl thematisiert. In Tschernobyl erhielten die Personengruppen, welche den Brand bekämpften und den offenen Reaktorkern abdeckten, teilweise sehr hohe Strahlendosen. Etwa 600’000 Armeeangehörige und Zivilisten kümmerten sich um die Dekontaminations- und Aufräumarbeiten. Sie sowie etwa 135’000 weitere Personen, die innerhalb der evakuierten Zone bis 30 Kilometer Radius vom Kernkraftwerk lebten, waren vom 26. April bis am 5. Mai 1986 einer deutlich erhöhten Strahlenbelastung ausgesetzt. Der Unfall in Fukushima-Daiichi hingegen führte bei der breiten Bevölkerung lediglich zu einer leichten Erhöhung der Strahlendosis.

Obwohl die UNO im September 2020 sogar darüber berichtete, dass sich die um Tschernobyl errichtete Sperrzone von 4000 Quadratkilometern unerwartet zu einem Zufluchtsort für die Tierwelt entwickelt hat, wird die betreffende Region noch lange Zeit nicht genutzt werden können. Zudem befinden sich noch immer Reste des Brennstoffs im zerstörten Reaktorgebäude des Blocks 4 in Tschernobyl. Mit der Erstellung eines neuen Sarkophags sollen die radioaktiven Abfälle für die nächsten 100 Jahre sicher eingeschlossen werden. Die langfristige Entsorgung der radioaktiven Abfälle von Tschernobyl ist jedoch ein noch immer ungelöstes Problem. In Fukushima führte die Abtragung der obersten Bodenschicht dazu, dass die Bevölkerung – bis auf ein Gebiet von rund 330 Quadratkilometern – in die Umgebung von Fukushima-Daiichi zurückkehren konnte.

Massnahmen nach dem Unfall in Tschernobyl

Sowohl in der Schweiz als auch international führte der Unfall in Tschernobyl zu zahlreichen Verbesserungen bei der Sicherheit von Kernkraftwerken. Die Kernanlagen verbesserten ihre gestaffelte Sicherheitsvorsorge, die Vorgängerorganisation des ENSI verbesserte ihre Notfallorganisation und etablierte einen geschützten Notfallraum. Der Bund liess die Erkenntnisse aus dem Unfall in die Überarbeitung der Strahlenschutzgesetzgebung einfliessen und dehnte die Auslösung der Alarmsirenen nach einem Unfall bis 20 Kilometer um Kernkraftwerke aus. Das Bundesamt für Gesundheit überwacht seit Tschernobyl die Radioaktivität der Umwelt permanent; das ENSI betreibt zusätzlich ein Messnetz in der Umgebung der Kernanlagen.

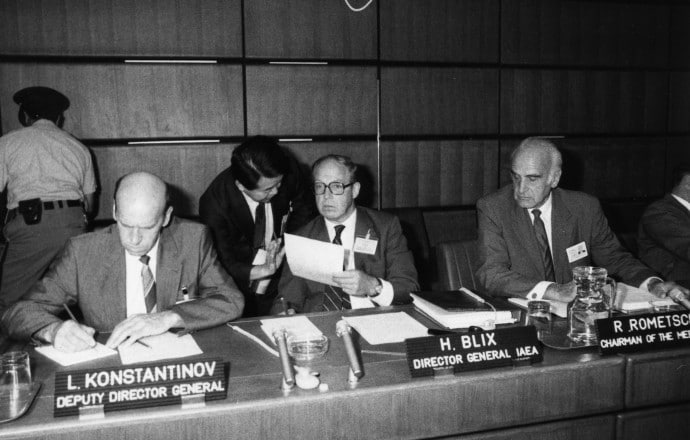

Die Schweiz schloss in den Jahren nach Tschernobyl zudem zusätzliche Abkommen mit Nachbarländern über die gegenseitige Orientierung bei radiologischen Zwischenfällen ab – mit Deutschland war bereits acht Jahre vor Tschernobyl eine Vereinbarung über den radiologischen Notfallschutz abgeschlossen worden. Die internationale Gemeinschaft verabschiedete 1986 des Weiteren zwei Vereinbarungen; eine zur gegenseitigen Information und eine zur Hilfeleistung bei Unfällen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen.

Weitere Informationen

- Die Unfälle von Tschernobyl und Fukushima-Daiichi im Vergleich

- Artikelserie Tschernobyl

- Artikelserie Fukushima-Daiichi