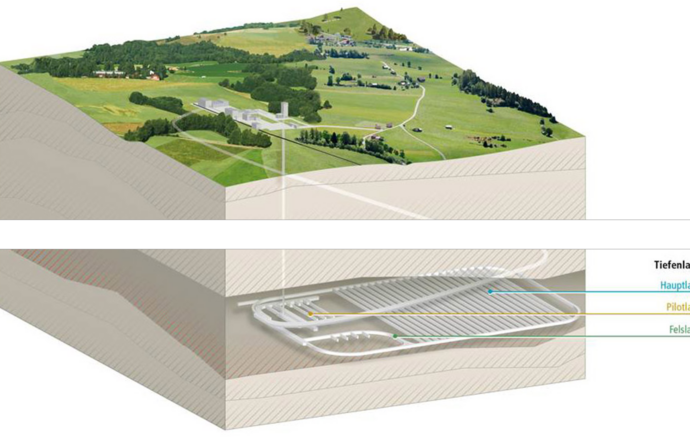

Das Kernenergiegesetz sieht vor, das Tiefenlager nach Einlagerung der radioaktiven Abfälle während längerer Zeit zu beobachten. Dies, um zusätzliche Daten für den definitiven Verschluss des Tiefenlagers zu erhalten. Für eine Rahmenbewilligung muss ein Konzept für die Beobachtungsphase und den Verschluss der Anlage vorliegen. Der Eigentümer eines geologischen Tiefenlagers muss ein aktualisiertes Projekt für die Beobachtungsphase vorlegen, wenn die Einlagerung der radioaktiven Abfälle abgeschlossen ist. Der Bundesrat ordnet nach Ablauf der Beobachtungsphase die Verschlussarbeiten an, wenn der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist.

Situation über lange Zeit nicht einschätzbar

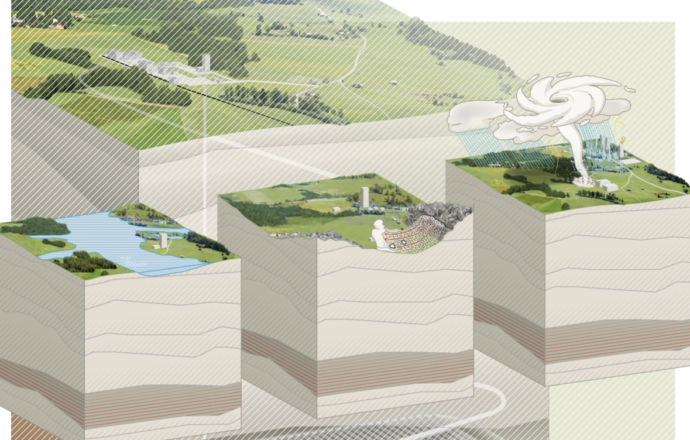

Wie lange diese Beobachtungsphase dauert, ist derzeit ungewiss. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass während der Beobachtungsphase eine Krisensituation in der Schweiz entsteht. Diese könnte schlimmstenfalls dazu führen, dass die zuständigen Instanzen keine Kontrolle mehr über das Lager haben. „Wir betrachten das als sehr unwahrscheinlich und nur denkbar, wenn es auch sonst in der Schweiz zu grossen Umbrüchen kommen würde“, sagt Peter Jost, Co-Autor des Expertenberichts «Verschlussmassnahmen in Krisensituationen» des Ingenieurbüros Basler & Hofmann. „Ein isolierter Kontrollverlust über das Lager, während der Rest der Schweiz normal funktioniert, sehen wir nicht.“ Beispielsweise müssten infolge kriegerischer Handlungen zwischen verschiedenen Staaten in Europa die Arbeiten am Tiefenlager eingestellt werden. Ein Kontrollverlust könnte einen sicheren Verschluss des Lagers verhindern.

Auf diesen Punkt hat bereits 2007 eine Studie (G. Klubertanz et al.) hingewiesen, die ebenfalls im Auftrag des ENSI gemacht worden war. Sie war zum Schluss gekommen, dass es vorbeugende Massnahmen bei Planung, Auslegung und Betrieb braucht, um die Sicherheit des Tiefenlagers auch in einer Krisensituation während der Beobachtungsphase sicherzustellen.

Als Folge davon wurde die neu vorliegende Studie des Ingenieurbüros Basler & Hofmann vom ENSI in Auftrag gegeben. Ziel war es, die Thematik des «Schnell-/Selbstverschlusses» in Krisensituationen weiter zu vertiefen. Die Studie liefert eine Grundlage für die Nagra, ihr aktuelles Lagerkonzept mit Massnahmen zur Minimierung der Auswirkungen eines Kontrollverlustes zu ergänzen.

Gute Grundlage im Lagerkonzept

Die neue Studie kommt zum Schluss, dass mit dem aktuellen Lagerkonzept der Nagra schon viel erreicht ist, um bei einem Kontrollverlust negative Auswirkungen auf das Tiefenlager im Fall zu reduzieren. Weitere Optimierungen seien jedoch möglich. Entsprechende Massnahmen sind in der Studie aufgelistet.

Wichtig sei trotzdem zu betonen, dass ein Kontrollverlust über ein Tiefenlager nicht automatisch eine Gefahr für die Bevölkerung bedeutet: „Ein Kontrollverlust ist nicht mit der Freisetzung von radioaktiven Stoffen gleichzusetzen. Diese wären auch bei einem Kontrollverlust durch die Endlagerbehälter und die verfüllten Stollen nach wie vor sehr gut geschützt“, erklärt Peter Jost.

ENSI nimmt Empfehlungen der Studie zur Kenntnis

Die Autoren der Studie empfehlen, eine sorgfältige Abwägung aller Chancen und Risiken der geplanten Beobachtungsphase vorzunehmen – auch unter Berücksichtigung der Risiken eines möglichen Kontrollverlustes über das Lager. Sollte der Nutzen der Beobachtungsphase nicht eindeutig belegt werden können, solle auf die Beobachtungsphase verzichtet und das Lager möglichst bald nach Abschluss der Einlagerung verschlossen werden. „Dies steht jedoch in einem Widerspruch zu den aktuellen gesetzlichen Grundlagen und Vorgaben, nach welchen das Lager und sein Betrieb geplant werden“, erläutert Peter Jost.

„Wir nehmen die Empfehlung der Studie zur Kenntnis“, sagt Felix Altorfer, Leiter des Bereichs Entsorgung des ENSI. „Wir werden sie aber in den Gesamtkontext einordnen müssen. Es gibt nach wie vor wichtige andere Argumente, die für die Beobachtungsphase sprechen.“ Die Beobachtungsphase habe sicherheitstechnische Relevanz: „Sie kann uns wichtige zusätzliche Informationen für den definitiven Verschluss der Tiefenlager geben“, betont Felix Altorfer.

Die Schlussfolgerungen der neuen Studie werden auch in die Überlegungen einfliessen, die sich aus der Neuauflage der Richtlinie ENSI-G03 ergeben. Diese Richtlinie schreibt vor, dass für den Fall einer ungünstigen Entwicklung der Rahmenbedingungen, welche die Sicherheit des Lagers oder einen ordnungsgemässen Verschluss in Frage stellen, das Lager jederzeit rasch in einen passiv sicheren Zustand zu überführen ist.

Sicherheit hat oberste Priorität

Die Entsorgung radioaktiver Abfälle stellt eine besondere Herausforderung dar. Eine Folgerung ist, dass diese Aufgabe ergebnisoffen und mit Umsicht angegangen werden muss, um den gesetzlich vorgeschriebenen Schutz für Menschen und Umwelt umsetzen zu können. In seiner Funktion als Aufsichtsbehörde zieht das ENSI deshalb regelmässig andere Sichtweisen heran, beispielsweise auch in der Diskussion „Hüte-Konzept versus Endlagerung radioaktiver Abfälle“.