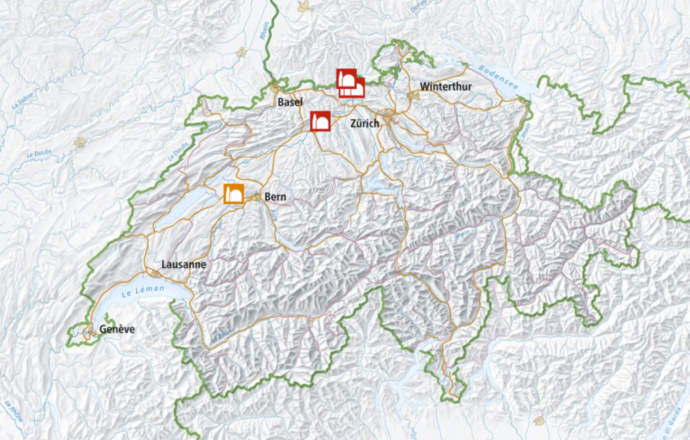

Kernanlagen

In der Schweiz gibt es die Kernkraftwerke: Beznau (Blöcke 1 und 2), Gösgen und Leibstadt. Nebst den Kernkraftwerken ist ein Forschungsreaktor an der ETH Lausanne in Betrieb. Auch das zentrale Zwischenlager für radioaktive Abfälle (Zwilag) und das Bundeszwischenlager in Würenlingen werden vom ENSI überwacht.

Das ehemalige Kernkraftwerk Mühleberg ist in Stilllegung. Drei Forschungsreaktoren am Paul Scherrer Institut PSI in Würenlingen sind weitgehend zurückgebaut.

- KKW Beznau KKB

Das KKB umfasst zwei weitgehend baugleiche Zwei-Loop-Druckwasserreaktor-Blöcke, die in den Jahren 1969 und 1972 den kommerziellen Betrieb aufnahmen. Die elektrische Nettoleistung beträgt pro Block 365 MW. - KKW Gösgen KKG

Das KKG ist eine Drei-Loop-Druckwasserreaktor-Anlage. Es nahm seinen kommerziellen Betrieb im Jahr 1979 auf. Die elektrische Nettoleistung beträgt 1010 MW. - KKW Leibstadt KKL

Das KKL ist eine Siedewasserreaktor-Anlage, die ihren kommerziellen Betrieb im Jahr 1984 aufnahm. Die elektrische Nettoleistung beträgt 1233 MW. - Ehemaliges KKW Mühleberg KKM (in Stilllegung)

Das KKM, das seinen kommerziellen Betrieb im Jahr 1972 aufnahm und im Jahr 2019 beendete, war eine Siedewasserreaktor-Anlage mit 373 MW elektrischer Nettoleistung. Das KKM stellte seinen Leistungsbetrieb am 20. Dezember 2019 ein. Im Jahr 2020 wurden alle Brennelemente aus dem Reaktordruckbehälter in das Brennelementbecken transferiert und die für die Etablierung des sicheren technischen Nachbetriebs erforderlichen Massnahmen umgesetzt. In den Jahren 2022 und 2023, während der Stilllegungsphase 1, hat das KKM alle Brennelemente in das Zentrale Zwischenlager der Zwilag in Würenlingen transportiert und im Jahr 2023 die erste Stilllegungsphase abgeschlossen. Seitdem befindet das KKM in der Stilllegungsphase 2.

Die Stilllegung der folgenden Anlagen ist abgeschlossen:

- Versuchsatomkraftwerk Lucens

- Forschungsreaktor der Universität Basel

Der Forschungsreaktor der Universität Basel diente bis zu seiner endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2015 der Ausbildung von Studentinnen und Studenten sowie der Neutronenaktivierungsanalytik. Nachdem das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am 13. Februar 2019 die Stilllegung des Forschungsreaktors verfügt hatte, gab das ENSI den Rückbau der Anlage frei. Der Rückbau wurde noch im Jahr 2019 abgeschlossen. Mit der Entlassung der Anlage aus der Aufsicht des Bundes war das erste Stilllegungsprojekt in der Schweiz unter der aktuellen Kernenergiegesetzgebung abgeschlossen.