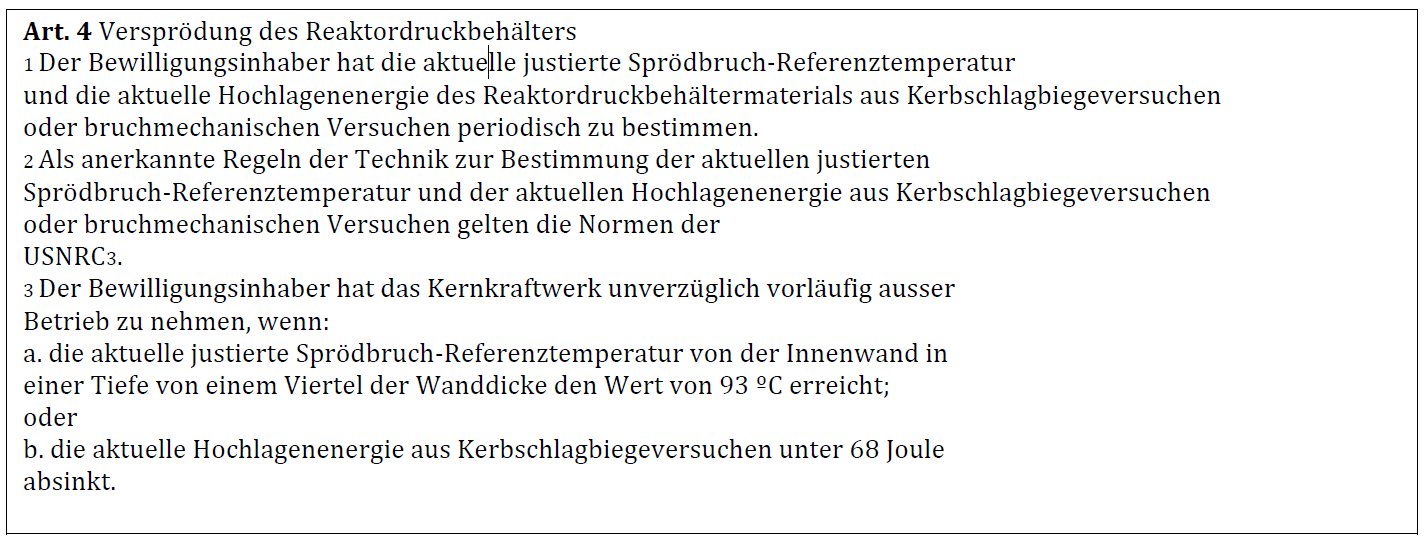

1.-3. Entstehung und Festlegung des Grenzwerts

Die Schweiz hat sich bei der Festlegung des Grenzwertes für die Sprödbruch-Referenztemperatur in der Verordnung des UVEK über die Methodik und die Randbedingungen zur Überprüfung der Kriterien für die vorläufige Ausserbetriebnahme von Kernkraftwerken (UVEK-Verordnung) an der Empfehlung der amerikanischen Aufsichtsbehörde NRC für neue Reaktoren orientiert.

Weiterhin werden in den USA auch Grenzwerte gesetzlich festgelegt, die den gesamten Prozess des Sprödbruchsicherheitsnachweises berücksichtigen. Diese Grenzwerte sind aufwändiger zu überprüfen als Grenzwerte, die explizit den Versprödungsgrad der Materialien des Reaktordruckbehälters charakterisieren. Der Referenztemperaturgrenzwert in der UVEK-Verordnung ist insbesondere für Druckwasserreaktoren erstellt worden.

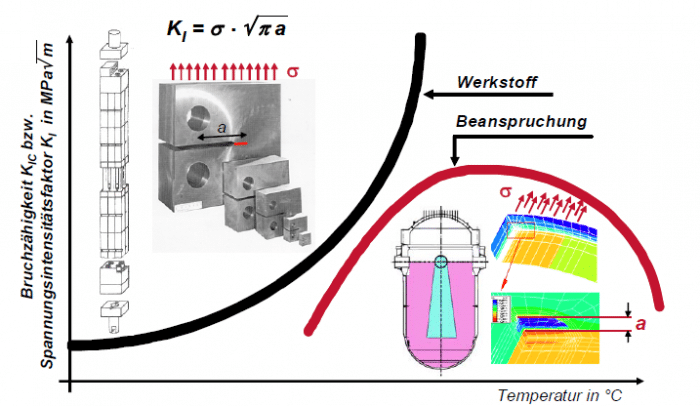

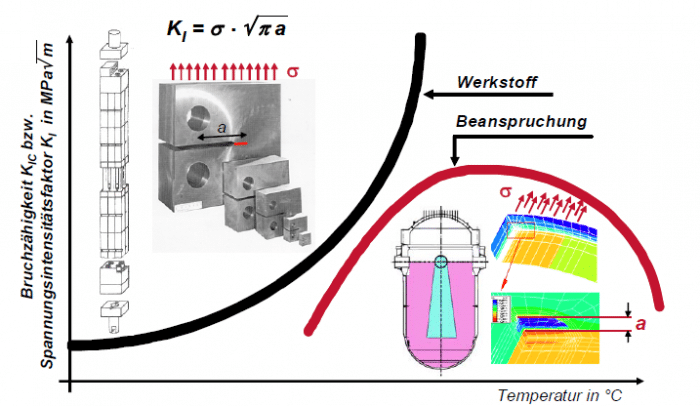

Anhand von Materialproben werden die RDB-Werkstoffe direkt im Reaktor vorauseilend bestrahlt. Nach Auswertung der Materialproben wird die Werkstoffkurve gemäss nuklearem Regelwerk für die Bruchzähigkeit berechnet. Der Werkstoff muss allen Beanspruchungen für den Normalbetrieb und die Auslegungsstörfälle standhalten. Die Beanspruchbarkeit des Werkstoffs muss immer höher sein als die Beanspruchung an den postulierten Rissen insbesondere für die kritischen Auslegungsstörfälle. Der Sprödbruchsicherheitsnachweis wird durch einen Sicherheitszuschlag abgesichert. Das Ausserbetriebnahme-Kriterium der UVEK-Verordnung berücksichtigt diesen Aspekt.

[caption id="attachment_17971" align="aligncenter" width="700"]

Erläuterung zur Grafik: Der Grenzwert zur Referenztemperatur geht aus dem Sprödbruchsicherheitsnachweis des Reaktordruckbehälters hervor. Es geht um einen Wert, bei dem das Wachstum der postulierten Risse nicht mehr ausgeschlossen werden kann (Annahme: kritische Leckage in der Hauptkühlmittelleitung hinsichtlich Spannungen an der Rissspitze). Mit diesem Wert werden Mindest-Sicherheitszuschläge noch eingehalten.[/caption]

Es gibt folgende Sicherheiten bei Erreichen des Grenzwerts:

- Werkstoffseitig: Untere Grenzkurve für die Bruchzähigkeit deckt die Messunsicherheit und die Inhomogenität des Materials ab;

- Beanspruchungsseitig: Sicherheitszuschlag mind. 1.4.

Die Referenztemperatur für alle Materialien des Reaktordruckbehälters wird mittels Bestrahlungsproben bestimmt, die in der Kernzone des Reaktors eingehängt sind und in bestimmten zeitlichen Abständen aus dem Reaktor entnommen werden. Üblicherweise sind das Originalmaterialproben der Schmiederinge (Grundmaterial) und Materialproben unterschiedlicher Schweissnähte.

2. Internationale Empfehlungen und Erfahrungen

Im internationalen Regelwerk gibt es keine allgemeingültigen Grenzwerte für die Versprödung von Werkstoffen des Reaktordruckbehälters. Diese Grenzwerte sind abhängig u.a. vom Reaktortyp, von der Konstruktion des Reaktordruckbehälters und von der Brennelementbeladung.

In den Vereinigten Staaten gelten gemäss Code of Federal Regulations 10CFR50.61 folgende Grenzwerte:

- Grundmaterial (Innenwand des Reaktordruckbehälters): RTPTS[1]= 132 oC

- Schweissmaterial (Rundnähte): RTPTS= 149 oC

Falls diese Werte überschritten werden, sind bruchmechanische Nachweise erforderlich.

Im US NRC Regulatory Guide 1.99 Rev. 2 steht eine Empfehlung für das Grund- und Schweissmaterial für neue Reaktoren (1/4 Wandtiefe): RT

NDT[2] = 93

oC

In der Schweiz enthält die UVEK-Verordnung zur vorläufigen Ausserbetriebnahme von Kernkraftwerken (SR 732.114.5, Mai 2008) einen Referenztemperatur-Grenzwert für das Grund- und Schweissmaterial (1/4 Wandtiefe). Dieser Wert beträgt 93

oC. Bruchmechanische Kennwerte sind generell zugelassen.

Die den Vereinigten Staaten gesetzlich festgelegten Grenzwerte für die Referenztemperatur und der Grenzwert in der UVEK-Verordnung können nicht unmittelbar verglichen werden. Für die Grenzwerte der Vereinigten Staaten ist der gesamte Prozess des Sprödbruchsicherheitsnachweises auszuwerten, der UVEK-Grenzwert ist ein Wert für den Versprödungsgrad des Materials. Für beide Vorgehen ist gemeinsam, dass auch bruchmechanische Kennwerte sowie bruchmechanische Auswerteverfahren angewendet werden können.

4. Variierende probabilistische Ergebnisse

Es gibt mehrere Methoden für die Berechnung der Referenztemperatur. Sie sind in der Richtlinie ENSI-B01 beschrieben. Sie stützen sich auf internationale Normen ab und sind im nuklearen Regelwerk zugelassen, z.B. ASME-Code, KTA-Regelwerk. Heute werden von den Fachexperten die bruchmechanischen Methoden empfohlen, da diese werkstoffkundlich begründet und weitgehend grössenunabhängig sind. Der Einsatz bruchmechanischer Methoden ist abhängig von der Verfügbarkeit der dafür standardisierten Proben in den Bestrahlungsprobensätzen.

Das Kernkraftwerk Beznau verfügt über eine ausreichende Anzahl von bruchmechanischen Proben. Die ältere Auswertemethode der Kerbschlagbiegeproben beruht auf einer unteren, die Messwerte umhüllenden Grenzkurve, der in den 70-er Jahren zur Verfügung stehenden Messwerte, die mit empirischen Korrekturfaktoren und Sicherheiten beaufschlagt ist. Die Ergebnisse der Referenztemperaturen der älteren Auswertemethode liegen je nach Material um 10 bis 30

oC höher als die bruchmechanisch bestimmten Referenztemperaturen.

Im Schweizer Regelwerk wie auch international (ausser USA) erfolgt die Sprödbruchsicherheitsbewertung des Reaktordruckbehälters deterministisch. Das Ziel der Anwendung probabilistischer Methoden für die Thermoschock-Analyse des Reaktordruckbehälters ist die Verifizierung der Margen der deterministischen Analyse (Abbau von unangemessenen Konservativitäten).

Die Nuclear Energy Agency der OECD betreibt ein Forschungsprogramm zum Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich Anwendung probabilistischer Methoden für die Thermoschock-Analyse des Reaktordruckbehälters. Das Ergebnis zeigt: Trotz Festlegung einheitlicher Randbedingungen ist die Streuung der Ergebnisse zu gross, z.B. bei der Versagenswahrscheinlichkeit, um die Methoden in der Sicherheitsbewertung anwenden zu können. Folgende Schlussfolgerung wurde aus dem Projekt gezogen: Die Modelle müssen noch weiter verbessert und validiert werden. Es besteht ein weiterer Forschungsbedarf.

5.-6. Erhebung der Werte und Kontrolle des Ausserbetriebnahmekriteriums

Der Zustand des Materials kann vorausschauend mit der Prüfung der Materialproben beurteilt werden. Diese Proben werden schneller bestrahlt und unterliegen den gleichen Bedingungen wie im Reaktor. Für das Kernkraftwerk Beznau 1 ist beispielweise der Versprödungsgrad der Materialien des Reaktordruckbehälters, der sich nach ca. 67 Betriebsjahren einstellen würde, durch die Messung des letzten Bestrahlungsprobensatz (entnommen und ausgewertet 2010) bekannt.

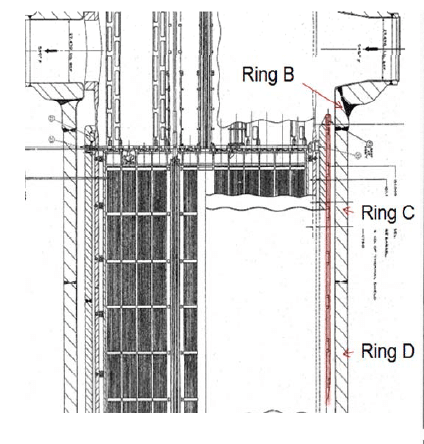

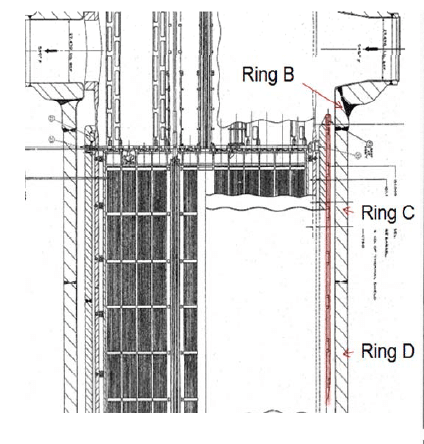

[caption id="attachment_17972" align="aligncenter" width="424"]

Die Abbildung zeigt die Anordnung der Bestrahlungsproben (rot markiert) im Reaktor. Sie befinden sich im Wasserspalt zwischen dem Kerngitter und der Innenwand des Reaktordruckbehälters.[/caption]

Ein Einblick in das Bestrahlungsprogramm der Voreilproben zeigt, wann die Proben bei Block 1 des Kernkraftwerks Beznau dem Reaktor entnommen wurden. Es gibt im Block 1 des Kernkraftwerks Beznau keine Bestrahlungsprobensätze im Reaktor mehr. Die entnommenen Proben stehen jedoch für weitere Untersuchungen zur Verfügung, falls dies erforderlich sein sollte.

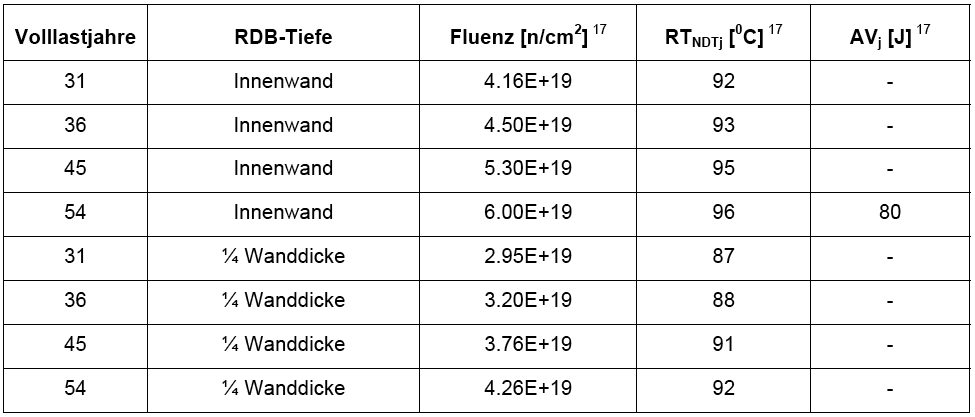

[caption id="attachment_17973" align="aligncenter" width="700"]

(1) Diese Spalte wurde am 2. Oktober 2015 angepasst.[/caption]

Die Neutronenfluenz ist die Neutronenflussdichte. Schnelle Neutronen sind für die Versprödung relevant. Je grösser die Neutronenflussdichte ist, desto grösser ist die Beschädigung des Materials. Die Neutronenbestrahlung führt zu Gitterdefekten in den Stahlwerkstoffen. Makroskopisch äussert sich das in einer Erhöhung der Festigkeit, aber auch in einer Verminderung der Zähigkeit des Materials. Die Neutronenfluenz wird jedes Jahr anhand der aktuellen Brennstoffbeladung neu berechnet. Im Kernkraftwerk Beznau wurde nach dem 16. Betriebszyklus die räumliche Verteilung der Brennelemente im Reaktor optimiert, so dass der Anstieg der akkumulierten Neutronenfluenz reduziert werden konnte.

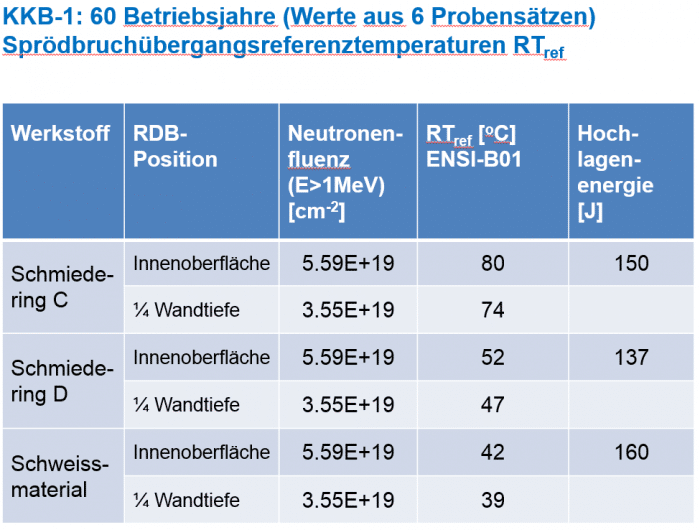

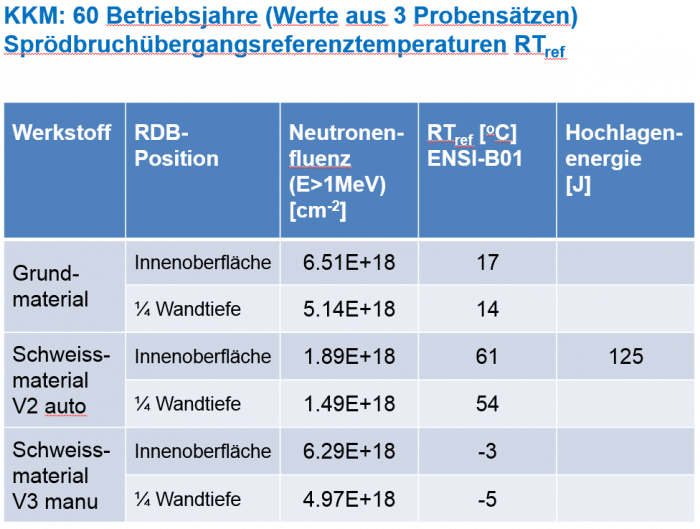

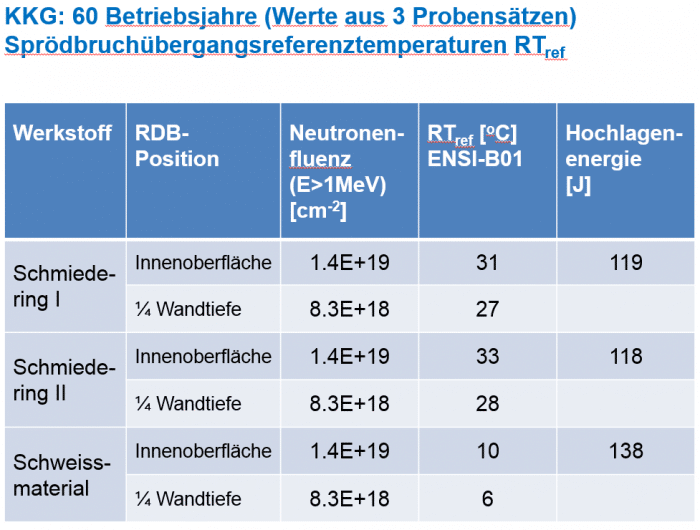

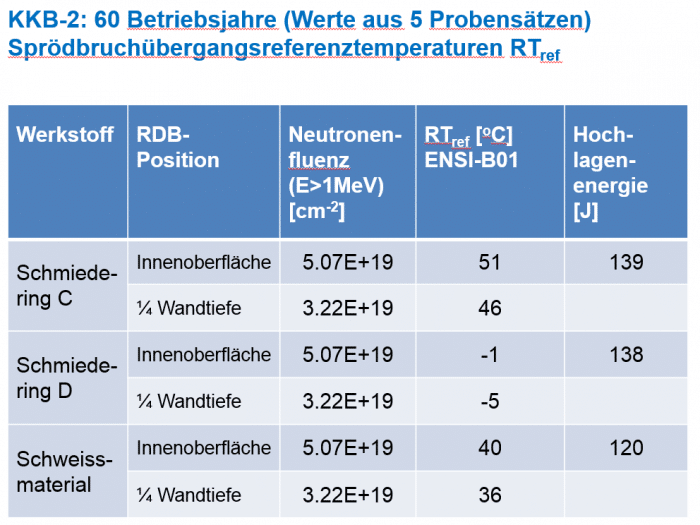

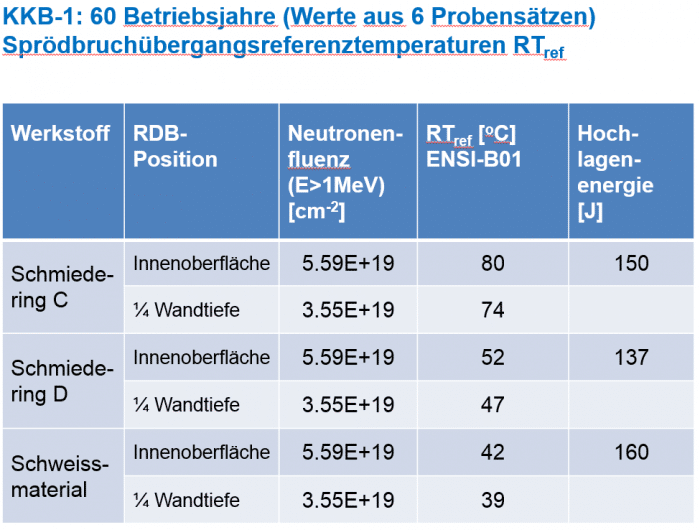

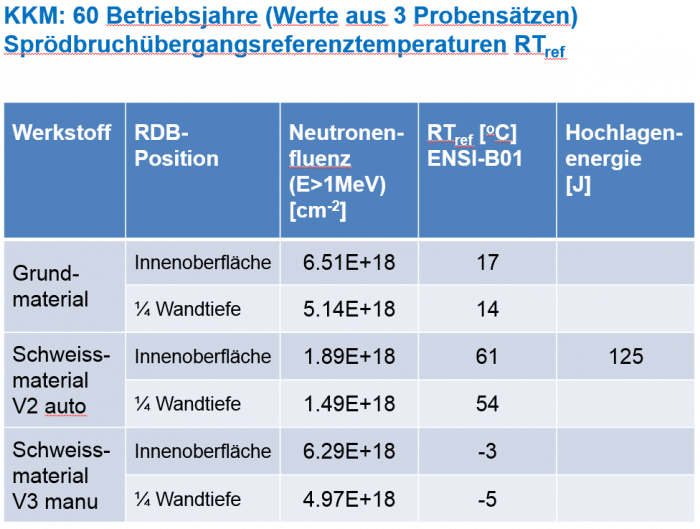

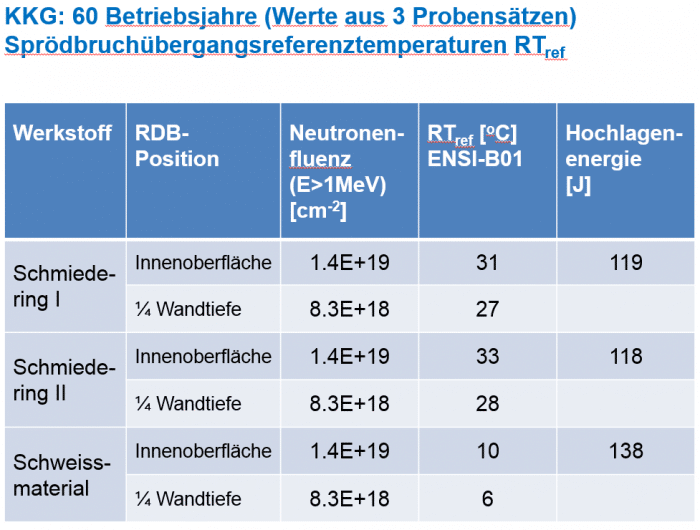

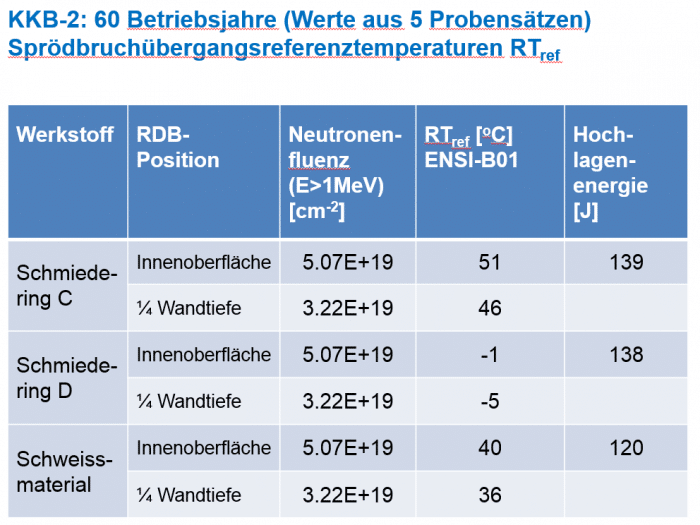

7. Referenztemperaturen für die Kernkraftwerke Beznau, Gösgen und Mühleberg

Die aktuellen Werte sind in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt.

Hochlagen-Energie = Energie im Zähbruchbereich

Die Bestrahlungsreaktion der Werkstoffe des Reaktordruckbehälters eines Druckwasserreaktors ist in der Regel aufgrund der grösseren Neutronenfluenz intensiver als bei den Siedewasserwasserreaktoren.

Die Referenztemperaturen zur Bestimmung der Bruchzähigkeitskurve für die Blöcke 1 und 2 des Kernkraftwerks Beznau sowie auch für die Kernkraftwerke Gösgen und Mühleberg zeigen, dass das Ausserbetriebnahmekriterium bei 54 Volllastjahren unterschritten ist.

8. Massnahmen zur Überwachung der Neutronenversprödung

Der Betreiber des Kernkraftwerks Beznau hat weitere Massnahmen zur kontinuierlichen Überwachung der Neutronenversprödung getroffen.

Er führte eine verbesserte Neutronenflussberechnung gemäss aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik durch. Die Berechnung wird jährlich aktualisiert. Die Kriterien der UVEK-Verordnung zur vorläufigen Ausserbetriebnahme werden jährlich überprüft.

Der letzte Bestrahlungsprobensatz des Blocks 1 des Kernkraftwerks Beznau wurde entnommen und geprüft. Die Auswertung hat in dem akkreditierten Labor von Areva stattgefunden. Die Prüfungen wurden durch den TÜV-Süd überwacht. Die untersuchten Bestrahlungsproben des Kernkraftwerks Beznau sind in den Werkstofflabors des Paul Scherrer Instituts PSI und von Areva archiviert und stehen für weitere Untersuchungen zur Verfügung, falls dies erforderlich sein sollte.

Ein zusätzliches Prüfprogramm zur Bestimmung von bruchmechanischen Kennwerten (Materialproben mit Schwingriss) wurde zudem eingeführt.

Die Bestimmung der Referenztemperatur erfolgte auf bruchmechanischer Basis sowohl für den unbestrahlten Ausgangszustand (Ring C und D) als auch für die Bestrahlungsproben des letzten Probensatzes (Ring C).

Die Thermoschockberechnungen mit postulierten Rissen im Kernbereich RDB und an der Kante des Eintrittsstutzens der Hauptkühlmittelleitung (kleine, mittlere und grosse Lecks, Streifen- und Strähnenkühlung, 3D-Modellierung) des Reaktordruckbehälters wurden verbessert.

Ein Vergleich mit internationalen Messwerten wurde zudem vorgenommen.

9. Vermeintliche Abweichungen in den ENSI-Stellungnahmen 2004 und 2010

Die Werte der Referenztemperaturen für die Innenwand und für ¼ Wandtiefe sind bei Punkt 5 dargelegt. Die vermeintlichen Abweichungen rühren daher, dass die Fragesteller fälschlicherweise Werte für die Innenwand und für ¼ Wandtiefe miteinander verglichen haben.

10. Stellungnahme des ENSI zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau

Aus der Bewertung des ENSI zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau ergaben sich zwei Forderungen, die beide Blöcke des Kernkraftwerks Beznau betreffen und Ergänzungen des bestehenden Alterungsüberwachungsprogramms für maschinentechnische Komponenten und Bauwerke zur Absicherung des Langzeitbetriebs beinhalten.

Nach Erfüllung der beiden Forderungen sowie der weiteren Massnahmen vom Kernkraftwerk Beznau zur kontinuierlichen Überwachung der Neutronenversprödung sieht das ENSI die Sprödbruchsicherheit der Reaktordruckbehälter von Block 1 und Block 2 für eine Betriebsdauer von weiteren 10 Betriebsjahren (2009-2019) auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen und den Anforderungen der Richtlinie ENSI-B01 als hinreichend nachgewiesen an. Für eine Betriebsdauer über 2019 hinaus wird die Sprödbruchsicherheit der beiden RDB vom Kernkraftwerk Beznau vom ENSI erneut gemäss dem aktuellen Stand der Technik überprüft und bewertet.

[1] Pressurized Thermal Shock

[2] Nil-Ductility Transition Temperature

Mehr Informationen

Zusatzfragen von Greenpeace vom 2. Oktober 2015

Die Berechnung der Sprödbruch-Referenztemperatur wird gemäss der Antwort auf 54 Volllastjahre extrapoliert, um den Vergleich mit dem Wert aus der Ausserbetriebnahme-Verordnung anzustellen. Nun könnte es sein, dass die Temperatur bei 54 Vollastjahren den Wert für die Ausserbetriebnahme überschreitet aber bis dann darunter bleibt.

Wie geht das ENSI vor, wenn sich in einer periodischen Sicherheitsüberprüfung zeigt, dass der Wert mit 54 Vollastjahren überschritten wird, aber bis dann unter dem Wert für die Ausserbetriebnahme liegt? Ist der Betrieb weiterhin bis 54 Volllastjahre zulässig? Werden weiter Konservativitäten verlangt?

Antwort des ENSI vom 6. Oktober 2015: Der Betreiber hat gemäss Ausserbetriebnahme-Verordnung den Betrieb einzustellen, wenn die Sprödbruch-Referenztemperatur von der Innenwand in einer Tiefe von einem Viertel der Wanddicke den Wert von 93 ºC erreicht. Für das theoretische Szenario, dass die 93°C aktuell noch nicht erreicht sind, nach 54 Volllastjahren jedoch überschritten würden, wäre der Weiterbetrieb solange zulässig, bis tatsächlich die 93°C erreicht werden. Im Grenzwert sowie in den Verfahren zur Bestimmung der Referenztemperatur sind bereits Sicherheitsmargen enthalten.

Folie 15 der Präsentation: Der Verlauf der ART-Kurven scheint asymptotisch zu sein. Gemäss dieser Darstellung wird der Wert von 93° nie erreicht (weder Beznau 1 noch 2). Wie muss ich das interpretieren? Und materialwissenschaftlich: verlangsamt sich, bzw. stabilisiert sich die Sprödbruchtemperatur – trotz stetiger Zunahme der Fluenz?

Antwort des ENSI vom 6. Oktober 2015: Mit steigender Fluenz erfährt die Versprödung eine zunehmende Sättigung. Das heisst, der Anstieg der Referenztemperatur verlangsamt sich und steigt irgendwann nicht mehr weiter an. Die Funktion hierzu ist im NRC RegGuide 1.99 Rev.2 angegeben. Dass ein bestimmter Wert (z.B. 93°C) nie (oder erst bei sehr hohen Fluenzen weit jenseits der möglichen Betriebsdauer) erreicht wird, ist möglich.

Für Aussenstehende sind die Untersuchungen und Resultate – auch im rechtlichen Zusammenhang – schwer einzuordnen. Zur Veranschaulichung Auszüge aus den ENSI‐Stellungnahmen zu Beznau 1.

Für Aussenstehende sind die Untersuchungen und Resultate – auch im rechtlichen Zusammenhang – schwer einzuordnen. Zur Veranschaulichung Auszüge aus den ENSI‐Stellungnahmen zu Beznau 1.