Die gesetzlich vorgeschriebene Rückholbarkeit beeinträchtigt die passiven Sicherheitsbarrieren – und damit die Langzeitsicherheit – nicht. Hingegen beeinflusst die Rückholbarkeit die Auslegung des tragenden Ausbaus des geologischen Tiefenlagers. So verlangt zum Beispiel eine längere Nutzungsdauer „bis zu einem allfälligen Verschluss“ (Art. 37 Abs. 1 Bst. b KEG) einen verstärkten Ausbau der Stollen und Kavernen, weil mit der Zeit die Beanspruchung zunehmen kann. Im sicherheitstechnischen Vergleich ist berücksichtigt, dass die Beanspruchung des Ausbaus vom Zeitpunkt einer allfälligen Rückholung und von der Tiefenlage abhängig ist. Je tiefer also ein geologisches Tiefenlager gebaut wird, desto höher ist der Gebirgsdruck und desto stärker nimmt die Beanspruchung mit der Zeit zu.

Die Kernenergieverordnung (Art. 65 Abs 2 Bst. b und c) verlangt die Durchführung von 1:1-Experimenten zur Rückholbarkeit untertag im Testbereich am ausgewählten Standort für ein geologisches Tiefenlager. Diese Experimente müssen erst für die nukleare Betriebsbewilligung durchgeführt werden. 1:1-Experimente bereits in Etappe 3 des Sachplanverfahrens durchzuführen, ist aus Sicht der Nagra nicht zweckdienlich, weil die erforderlichen Randbedingungen nur am betreffenden Standort geschaffen werden können. Die grundsätzliche technische Machbarkeit der Rückholung wird hingegen bereits mit den Unterlagen zum Rahmenbewilligungsgesuch aufgezeigt werden müssen. Dazu sieht die Nagra vor, die Rückholung auf Stufe von Konzeptstudien aufzuzeigen und verweist auf verschiedene Experimente.

c)

Die Nagra setzt sich schon seit längerer Zeit mit der Rückholung auseinander. Erste Studien wurden Mitte der 1980er-Jahre durchgeführt. 1998 veröffentlichte die Nagra den NTB 98-04, in dem die Rückholbarkeit schwach- und mittelaktiver Abfälle für den Standort Wellenberg betrachtet wurde. 2002 wurde mit dem Entsorgungsnachweis für hochaktive Abfälle auch die Rückholbarkeit derselben betrachtet (NTB 02-02, Kap. 9).

Im schweizerischen Entsorgungsprogramm sind die Überwachung und Rückholbarkeit der Abfälle integraler Bestandteil der Tiefenlagerkonzepte. Die Möglichkeit, allfällige Entscheide rückgängig zu machen und insbesondere Abfälle aus dem Tiefenlager zurückzuholen, wurde im Rahmen des Projekts „Reversibility and Retrievability“ der OECD/NEA gründlich untersucht. Der Aufwand zur Rückholung steigt mit dem Projektfortschritt ab Einlagerungsbeginn bis hin zum Verschluss des Tiefenlagers, was auch dem Prinzip der Tiefenlagerung entspricht (möglichst hohe passive Sicherheit).

Art. 37 Abs. 1 Bst. b. KEG verlangt, dass „die Rückholung der radioaktiven Abfälle bis zu einem allfälligen Verschluss ohne grossen Aufwand möglich ist“. Eine Rückholung wäre auch nach dem Verschluss noch möglich, allerdings nur mit vergleichsweise hohem technischem und finanziellem Aufwand (vgl. Figur 130-1).

[caption id="attachment_21804" align="alignnone" width="700"]

Figur 130-1: Beziehung zwischen Aufwand und Kosten einerseits und zwischen aktiver und passiver Sicherheit andererseits mit fortschreitendem Einlagerungs- und Verschlussprozess. Quelle: OECD/NEA

www.oecd-nea.org/rwm/rr/documents/R-Scale-Leaflet_ENG_WEB.pdf.[/caption]

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen wird die Rückholbarkeit der Abfälle stufengerecht betrachtet. Dazu sind folgende Schritte vorgesehen:

- Rahmenbewilligungsgesuch (RBG): Mit dem RBG wird ein Konzept für die Beobachtungsphase und den Verschluss (inkl. Konzeptstudien zur Rückholung für die Beschreibung der Anlage in den Grundzügen) verlangt.

- Erdwissenschaftliche Untersuchungen Untertag (EUU) vor Ort: Die EUU dienen als Datenbasis für die Festlegung der Lagerauslegung.

- Baubewilligungsgesuch: Teil der Gesuchsunterlagen ist ein Konzept für eine allfällige Rückholung gemäss der Richtlinie ENSI-G03. Dieses Konzept wird dem ENSI zur Prüfung vorgelegt.

- Betriebsbewilligungsgesuch: Bevor das Departement die Bewilligung für den Einlagerungsbetrieb erteilt, müssen im Testbereich untertag und vor Ort Verfahren und Techniken zur Entfernung der Verfüllmaterialien und der Rückholung der Abfallgebinde erprobt und deren Funktionstüchtigkeit nachgewiesen werden. Dies ist in Art. 65 Abs. 2 KEV festgehalten. Die Betriebsbewilligung wird dann erteilt, wenn die Rückholung bis zu einem allfälligen Verschluss des geologischen Tiefenlagers ohne grossen Aufwand möglich ist (Art. 37 KEG).

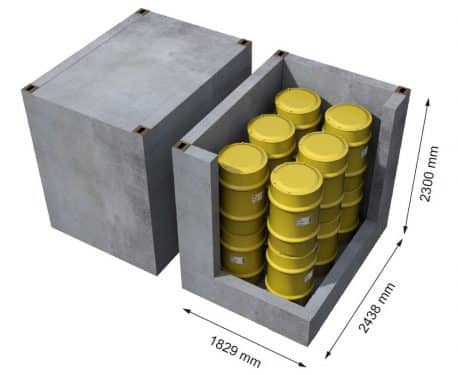

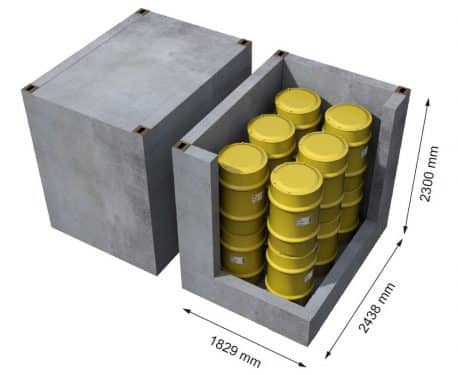

Die schwach- und mittelaktiven Abfälle werden in Endlagerbehältern aus Beton verpackt (Figur 130-2). Hohlräume zwischen den Abfällen oder den einzeln eingelagerten Abfallgebinden werden mit einem speziellen Zementmörtel verfüllt. Diese Endlagerbehälter werden in die Lagerkavernen nach Untertag transportiert und in die Lagerkavernen eingelagert.

[caption id="attachment_21815" align="alignnone" width="458"]

Figur 130-2: Im Entsorgungskonzept sieht die Nagra neu kleinere Endlagerbehälter für die schwach- und mittelaktiven Abfälle vor (LC-84/86), die aufgrund der kleineren Dimensionen besser handhabbar sind und sich entsprechend einfacher rückholen lassen. Quelle: NTB 14-04[/caption]

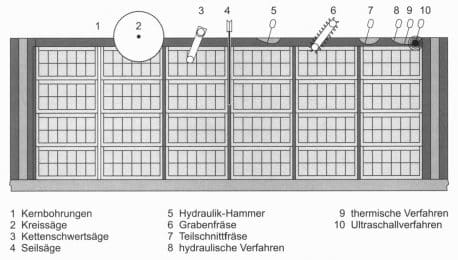

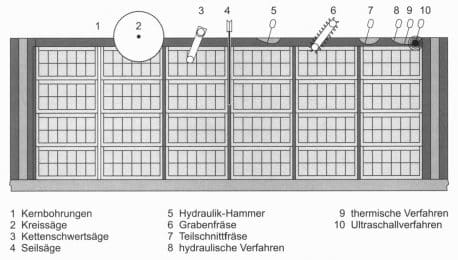

Die SMA-Endlagerbehälter werden in der Kaverne gestapelt, wobei zwischen den Behältern ein Spalt von ca. 20 cm verbleibt. Die Spalten und übrigen Hohlräume der SMA-Lagerkavernen werden aus Gründen der Langzeitsicherheit mit einem zementbasiertem Verfüllmaterial verfüllt (z. B. Einkorn-Mörtel, vgl. NTB 92-11). Durch diese Einlagerung wird gewährleistet, dass die einzelnen Endlagerbehälter lokalisierbar sind und sich bei einer allfälligen Rückholung einzeln herauslösen und handhaben lassen. Zum Lösen des Verfüllmörtels stehen verschiedene mögliche Methoden zur Verfügung (vgl. Figur 130-3).

[caption id="attachment_21816" align="alignnone" width="458"]

Figur 130-3: Mögliche Methoden zum Abbau des Verfüllmörtels zwischen den SMA-Endlagerbehälter aus einer verfüllten Kaverne. Quelle: NTB 98-04.[/caption]

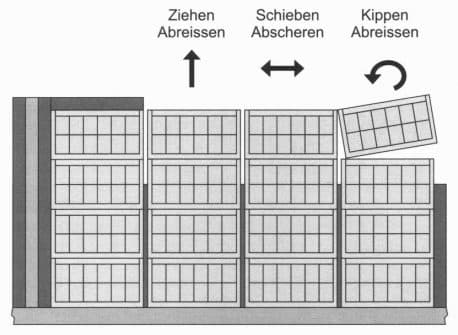

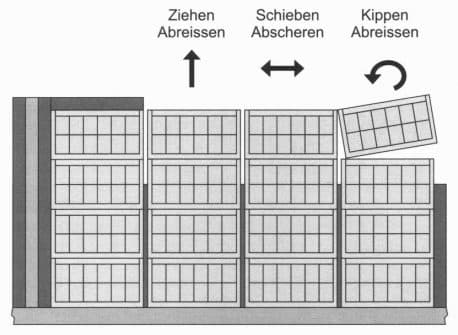

Die Behälter können nach erfolgter Entfernung des Verfüllmörtels durch Ziehen, Schieben oder Kippen aus dem Verbund gelöst werden. Die Betoncontainer werden auf die mechanischen Beanspruchungen aus Stapellasten sowie aus den Vorgängen bei der Rückholung und entsprechender Nutzungsdauer ausgelegt, sodass ihre Integrität im Zeitraum einer allfälligen Rückholung ohne grossen Aufwand sichergestellt ist (vgl. Figur 130-4).

[caption id="attachment_21817" align="alignnone" width="458"]

Figur 130-4: Mögliche Methoden zur Rückholung der SMA-Endlagerbehälter aus einer verfüllten Kaverne. Quelle: NTB 98-04.[/caption]

Was die Langzeitsicherheit betrifft, lässt die Gesetzgebung keinen Kompromiss zu. So besagt Art. 11 Abs. 2 KEV, dass ein geologisches Tiefenlager so auszulegen ist, dass Vorkehrungen zur Rückholung der Abfälle die passiven Sicherheitsbarrieren nach dem Verschluss des Lager nicht beeinträchtigen dürfen. Folgende Vorkehrungen zur Rückholung der Abfälle werden beispielsweise betrachtet:

- Die Gebirgsstützung in den Lagerkammern kann auf längere Zeiträume ausgelegt werden (in der Grössenordnung von 100 Jahren), so dass die zunehmende Beanspruchung keine unzulässige Zunahme der Deformationen verursacht. Entsprechend müssen die Kavernen massiver gebaut werden als wenn keine Rückholung vorgesehen wäre.

- Die Endlagerbehälter werden robust ausgelegt, damit ihre Integrität im Auslegungszeitraum für die Rückholung erhalten bleibt.

- Die Handhabbarkeit der Behälter muss auch nach allfälligen Deformationen und Verschiebungen noch gewährleistet sein. Dazu sind Vorkehrungen an den Behältern selbst, aber auch ausreichend grosse Spalte zwischen den Behältern vorzusehen, damit Handhabungsmittel befestigt werden können.

- Der Abstand zwischen den Endlagerbehältern muss so gewählt werden, dass sich der Verfüllmörtel wieder lösen lässt, ohne die Endlagerbehälter zu beschädigen.

Dem erhöhten Gebirgsdruck mit zunehmender Tiefe und der zeitabhängigen Zunahme der Beanspruchung kann durch die Dimensionierung des Kavernenausbaus begegnet werden, so dass die potenzielle Zunahme der Deformation nach Einlagerung vermieden bzw. auf ein zulässiges Mass beschränkt bleibt (NAB 16-45). Dies bedeutet entsprechend einen robusteren Ausbau des Tunneltragwerks. Die Schweiz mit ihren unzähligen Tunneln, die schon seit teilweise mehr als 150 Jahren in Betrieb sind, verfügt über entsprechende Erfahrungen.

Fazit

- Überwachung und Rückholbarkeit sind gesetzlich verankerte Vorgaben zur Planung eines geologischen Tiefenlagers in der Schweiz.

- Die Vorkehrungen zur allfälligen Rückholung der Abfälle dürfen die passiven Sicherheitsbarrieren nicht beeinträchtigen. Die Langzeitsicherheit hat oberste Priorität.

- Die Methoden zur Rückholung sind standortunabhängig. Die Auslegung der Lagerkavernen und -stollen kann dem Standort angepasst werden.

d)

In ein geologisches Tiefenlager werden keine Endlagerbehälter eingelagert, deren Rückholbarkeit nicht nachgewiesen worden ist. Es ist nämlich eine Anforderung des Gesetzgebers, dass vor der Inbetriebnahme eines Tiefenlagers die sicherheitsrelevanten Techniken erprobt und deren Funktionstüchtigkeit nachgewiesen ist (Art. 65 KEV). Diese Sicherheitsnachweise müssen für jeden Standort in-situ erbracht werden. Dazu werden Testbereiche erstellt, die gemäss Art. 64 KEV integraler Bestandteil der geologischen Tiefenlager sind. Die Testbereiche dienen der Weiterführung von Langzeitexperimenten, die im Rahmen von erdwissenschaftlichen Untersuchungen untertag (EUU) initiiert werden. Insbesondere müssen die Sicherheitsnachweise für

- das Einbringen des Verfüllmaterials,

- das Entfernen des Verfüllmaterials zwecks allfälliger Rückholung von Abfallgebinden und

- die Technik zur Rückholung von Abfallgebinden

in den Testbereichen experimentell erbracht werden. Während des Betriebs des Tiefenlagers ist zudem die Versiegelung von Kavernen und Stollen zu erproben und deren Funktionstüchtigkeit nachzuweisen (Art. 65 KEV).

Aus der Rückholbarkeit der Abfälle leiten sich insbesondere drei Anforderungen ab:

- an die Integrität der Endlagerbehälter,

- an die Lösbarkeit des Verfüllmaterials und

- an die Standsicherheit des Kavernengewölbes.

Die Machbarkeit in Bezug auf die Integrität der Endlagerbehälter und die Lösbarkeit des Verfüllmaterials lässt sich standortunabhängig nachweisen. Sie hat keinen Einfluss auf den sicherheitstechnischen Vergleich. Entsprechend hat die Nagra zu diesen beiden Anforderungen bereits umfangreiche Untersuchungen und Experimente durchgeführt und werden weiterhin durchgeführt (zum Beispiel zur Rückholbarkeit im Kontext zum SMA-Lager Wellenberg (NTB 98-04) oder das laufende Projekt zur Prototypentwicklung und -herstellung von SMA-Behältern für künftige Untersuchungen (LC-84 und LC-86; NTB 16-02, Kap. 7.4.6)). Hingegen ist die Standsicherheit des Kavernengewölbes standortabhängig und kann erst vor Ort am Standort untertags demonstriert werden.

Fazit

- In ein geologisches Tiefenlager werden keine Endlagerbehälter eingelagert, deren Rückholbarkeit nicht nachgewiesen worden ist.

- Die Kernenergieverordnung (KEV) verlangt 1:1-Experimente, die die Machbarkeit untertag am Standort in den Testbereichen demonstrieren.

- Diese Nachweise in den Testbereichen müssen nach der Baubewilligung, aber vor der nuklearen Betriebsbewilligung durchgeführt werden.

- Experimente in Bezug auf die Integrität der Endlagerbehälter und die Lösbarkeit des Verfüllmaterials können standortunabhängig durchgeführt werden.

- Im Hinblick auf den sicherheitstechnischen Vergleich sind 1:1-Experimente in Etappe 3 SGT aus Sicht der Nagra nicht zweckmässig.

Referenzen

- KEG (2003): Kernenergiegesetz (KEG) vom 21. März 2003, Stand 1. Juli 2016. Systematische Sammlung des Bundesrechts SR 732.1, Schweiz.

- KEV (2004): Kernenergieverordnung (KEV) vom 10. Dezember 2004, Stand 1. Mai 2012. Systematische Sammlung des Bundesrechts SR 732.11, Schweiz.

- ENSI (2013): Präzisierungen zur sicherheitstechnischen Methodik für die Auswahl von mindestens zwei Standortgebieten je für HAA und SMA in Etappe 2 SGT. AN ENSI 33/154. ENSI, Brugg, 2013.

- ENSI (2009): Richtlinie ENSI-G03 „Spezifische Auslegungsgrundsätze für geologische Tiefenlager und Anforderungen an den Sicherheitsnachweis“, April 2009. ENSI-G03/d.

- Nagra (2016): Projektkonzepte für die Lagerkammern und Versiegelungsstrecken und deren Bewertung: ENSI-Nachforderung zum Indikator „Tiefenlage im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit“ in SGT Etappe 2. Nagra Arbeitsbericht NAB 16-045.

- Nagra (2014): Modellhaftes Inventar für radioaktive Materialien – MIRAM 14. Nagra Technischer Bericht NTB 14-04.

- Nagra (2002): Projekt Opalinuston: Konzept für die Anlage und den Betrieb eines geologischen Tiefenlagers: Entsorgungsnachweis für abgebrannte Brennelemente, verglaste hochaktive sowie langlebige mittelaktive Abfälle. Nagra Technischer Bericht NTB 02-02.

- Nagra (1998): Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle am Standort Wellenberg : Etappen aus dem Wege zum Verschluss; präzisierende Darstellung der Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit. Nagra Technischer Bericht NTB 98-04.

- Jacobs F., Mayer Gerhard, Wittmann F.H. (1994): Hochpermeable, zementgebundene Verfüllmörtel für SMA Endlager. Nagra Technischer Bericht NTB 92-11.

- OECD/NEA (2011): International Understanding of Reversibility of Decisions and Retrievability of Waste in Geological Disposal, Stand November 2011. www.oecd-nea.org/rwm/rr/documents/R-Scale-Leaflet_ENG_WEB.pdf (abgerufen am 29. November 2016).