Bei der Festlegung ihres Lagerkonzepts hat die Nagra im Vorfeld auch alternative Lagerkonzepte geprüft. Die Prüfung der Lager- und Barrierenkonzepte durch die Nagra erfolgte in zwei Schritten. Als erstes wurde die grundsätzliche Eignung der unterschiedlichen weltweit verwendeten bzw. betrachteten Lager- und Barrierenkonzepte in Bezug auf die in der Schweiz gültigen gesetzlichen und behördlichen Vorgaben geprüft unter Berücksichtigung der Randbedingungen in den Standortgebieten gemäss Bundesratsentscheid zu SGT Etappe 1. In einem zweiten Schritt wurden die verbliebenen grundsätzlich möglichen Lager- und Barrierenkonzepte, die Lagerarchitektur und die Ausgestaltung der Lagerkammern beurteilt. Dies führte in mehreren Schritten zur Wahl des Lager- und Barrierenkonzepts für das HAA- und SMA-Lager für die Einengung in SGT Etappe 2 – eine zukünftige erneute Prüfung des Lager- und Barrierenkonzepts ist vorgesehen.

Allgemeine Vorbemerkung

Im Rahmen der Standortwahl für geologische Tiefenlager hat die Nagra im August 2016 die Zusatzdokumentation eingereicht, die das ENSI im September 2015 verlangt und im November 2015 genauer spezifiziert hat. Mit der Zusatzdokumentation entspricht die Nagra der Forderung des ENSI, zusätzliche Analysen zum Indikator „Tiefenlage im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit“ (dieser definiert die maximale Tiefenlage) vorzulegen. Die Frage der maximalen Tiefenlage ist insbesondere relevant für die Beurteilung, ob das Standortgebiet Nördlich Lägern in Etappe 3 weiter untersucht werden soll. Mit der Zusatzdokumentation zum Indikator der Tiefenlage werden auch die Fragen der TFS-Frage 135 abgedeckt. Deshalb wird bei der Beantwortung häufig auf die Zusatzdokumentation verwiesen. Es handelt sich um folgende Berichte:

- Arbeitsbericht NAB 16-41, ENSI-Nachforderung zum Indikator „Tiefenlage im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit“ in SGT Etappe 2, Zusammenfassende Darstellung der Zusatzdokumentation (Hauptbericht), Juli 2016

- Arbeitsbericht NAB 16-42, ENSI-Nachforderung zum Indikator „Tiefenlage im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit“ in SGT Etappe 2, Prüfung der Lager- und Barrierenkonzepte, Juli 2016

- Arbeitsbericht NAB 16-43, ENSI-Nachforderung zum Indikator „Tiefenlage im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit“ in SGT Etappe 2, Geomechanische Unterlagen, Juli 2016

- Arbeitsbericht NAB 16-44, ENSI-Nachforderung zum Indikator „Tiefenlage im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit“ in SGT Etappe 2, Standortspezifische geologische Modelle und geologische Gefährdungsbilder, Juli 2016

- Arbeitsbericht NAB 16-45, ENSI-Nachforderung zum Indikator „Tiefenlage im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit“ in SGT Etappe 2, Projektkonzepte für die Lagerkammern und Versiegelungsstrecken und deren Bewertung, Juli 2016

- Arbeitsbericht NAB 16-46, ENSI-Nachforderung zum Indikator „Tiefenlage im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit“ in SGT Etappe 2, Vortriebs- und Sicherungskonzepte für die Profile F, K09, K04, K04a und D (ergänzende Unterlagen zu NAB 16-45)

Die Berichte können auf der Website der Nagra unter http://www.nagra.ch/de/cat/publikationen/arbeitsberichte-nabs/nabs-2016/downloadcenter.htm heruntergeladen werden.

a)

Vertikale, resp. schräge Lagerkammern reduzieren vertikale Migrationsdistanz für Radionuklide im Opalinuston, was den Optimierungsanforderungen der Schweizer Gesetzgebung und den Behördenanforderungen widerspricht. Bei vertikalen Lagerkammern ist zudem der Abstand der Behälter vom Betriebstunnel in der Regel klein, was eine Freisetzung von Radionukliden in den Betriebstunnel ermöglicht. Der Betriebstunnel ist bzgl. der Barrierenwirkung weniger günstig als das Wirtgestein

Für detailliertere Informationen siehe NAB 16-41, Kap. 2.

b)

Die Prüfung der Lager- und Barrierenkonzepte durch die Nagra erfolgte in zwei Schritten. Als erstes wurde die grundsätzliche Eignung der unterschiedlichen weltweit verwendeten bzw. betrachteten Lager- und Barrierenkonzepte in Bezug auf die in der Schweiz gültigen gesetzlichen und behördlichen Vorgaben geprüft unter Berücksichtigung der Randbedingungen in den Standortgebieten gemäss Bundesratsentscheid zu SGT Etappe 1. In einem zweiten Schritt wurden die verbliebenen grundsätzlich möglichen Lager- und Barrierenkonzepte, die Lagerarchitektur und die Ausgestaltung der Lagerkammern beurteilt. Dies führte in mehreren Schritten zur Wahl des Lager- und Barrierenkonzepts für das HAA- und SMA-Lager für die Einengung in SGT Etappe 2 – eine zukünftige erneute Prüfung des Lager- und Barrierenkonzepts ist vorgesehen.

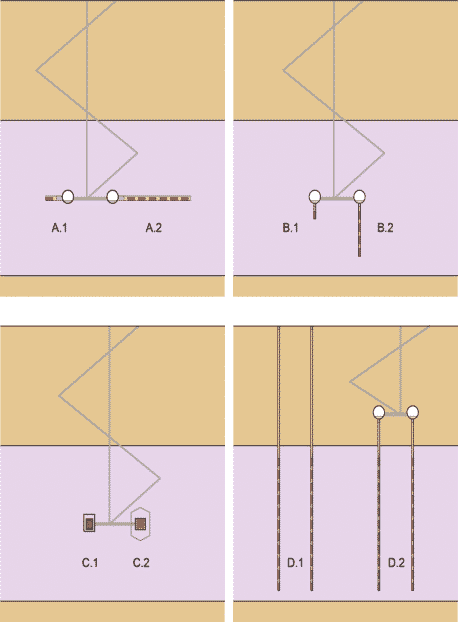

Ausgangspunkt für die Festlegung der grundsätzlich möglichen Lager- und Barrierenkonzepte bildet eine Zusammenstellung der weltweit untersuchten Lagerkonzepte, wie sie in verschiedenen Berichten dargelegt werden (vgl. NAB 16-42, S. 10). Basierend auf diesen Berichten ergeben sich für die Prüfung und den Vergleich die in Figur 135-1 dargestellten grundsätzlichen Lager- und Barrierenkonzepte für BE/HAA, die nachfolgend kurz beschrieben werden:

- Konzept HAA-A: Lagerung der BE/HAA (verpackt in Endlagerbehältern) in schichtparallelen Lagerkammern von beschränkter vertikaler Ausdehnung. Die Lagerkammern können von unterschiedlicher Länge sein (kurze Lagerkammern: HAA-A.1; lange Lagerkammern: HAA-A.2). Dieses Konzept ist weit verbreitet und wird z.B. betrachtet in Belgien, Deutschland (Variante für Tonstein), England, Finnland, Frankreich, Schweden etc.

- Konzept HAA-B: Lagerung der BE/HAA (verpackt in Endlagerbehältern) in vertikal angeordneten Lagerkammern von unterschiedlicher Länge. Dieses Konzept mit kurzen vertikalen Lagerkammern (HAA-B.1) wird in verschiedenen Ländern betrachtet, ebenso das Konzept mit längeren vertikalen Lagerkammern (HAA-B.2). Das Konzept HAA-B ist relativ weit verbreitet und wird z.B. betrachtet in Deutschland (Varianten für Tonstein), Finnland, Schweden etc.

- Konzept HAA-C: Lagerung der BE/HAA in Lagerkammern, die eine grosse vertikale Ausdehnung haben. Grosse Lagerkammern sind erforderlich bei der Einlagerung der BE/HAA in Transport-/Lagerbehälter (HAA-C.1). Dieses Konzept wurde verschiedentlich in der breiten Diskussion aufgebracht, wurde aber bisher nirgends vertieft ausgearbeitet. Varianten mit Lagerkammern mit Zusatzbauten von grösserer vertikaler Ausdehnung (z.B. hydraulischer Käfig; HAA-C.2) wurden z. B. in Schweden zwar vorgeschlagen, werden aber heute nicht mehr betrachtet.

- Konzept HAA-D: Lagerung in tiefen vertikalen oder geneigten Bohrlöchern, abgeteuft von der Oberfläche (HAA-D.1) oder von Kavernen oberhalb des Wirtgesteins (HAA-D.2). Das Konzept mit vertikalen oder geneigten Bohrlöchern, abgeteuft von der Oberfläche wird schon seit vielen Jahren immer wieder diskutiert und wird gegenwärtig erneut z.B. in Deutschland und (für gewisse Abfälle) in den USA betrachtet. Die Lagerung in vertikalen oder geneigten Bohrlöchern, abgeteuft von Kavernen oberhalb des Wirtgesteins, wurde bisher nicht vertieft untersucht. Bei der Lagerung in tiefen Bohrlöchern befinden sich die eingelagerten Endlagerbehälter in einer Tiefe von z.B. 3000 bis 5000 m; dies ist viel tiefer als die maximale Tiefe in den am Ende von SGT Etappe 1 durch den Entscheid des Bundesrats festgelegten Standortgebieten.

[caption id="attachment_21614" align="alignnone" width="458"]

Figur-135-1: Schematische, nicht massstäbliche Illustration der für BE/HAA in die Evaluation einbezogenen grundsätzlich unterschiedlichen Lager- und Barrierenkonzepte.

A.1: horizontale Lagerung in kurzen horizontalen Lagerkammern

A.2: horizontale Lagerung in langen horizontalen Lagerkammern

B.1: vertikale Lagerung in kurzen vertikalen Lagerkammern

B.2: vertikale Lagerung in langen vertikalen Lagerkammern

C.1: Lagerung in Grossbehältern (verwendet für Transport und Zwischenlagerung, „Castor“-

Behälter) in grossen Lagerkammern

C.2: Lagerung in Lagerkammern, umhüllt von Zusatzbauwerken zur Reduktion des Wasserflusses

(hydraulischer Käfig)

D.1: vertikale Lagerung in langen vertikalen oder geneigten Bohrlöchern, abgeteuft von der

Oberfläche

D.2: vertikale Lagerung in langen vertikalen oder geneigten Bohrlöchern, abgeteuft von einer

Kaverne oberhalb des Wirtgesteins

Die violette Farbe stellt das Wirtgestein dar.[/caption]

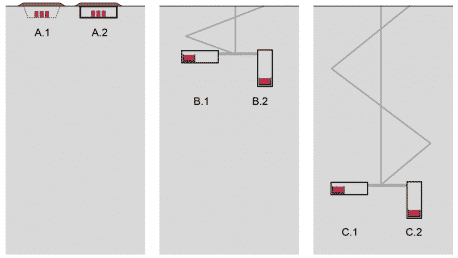

Ähnliche Betrachtungen wurden auch für die Lager- und Barrierenkonzepte für SMA/LMA durchgeführt, die weltweit untersucht werden. Dies umfasst folgende grundsätzlichen Konzepte (Figur 135-2):

- Konzept SMA-A: Oberflächenlagerung mit unterschiedlichen Varianten bezüglich technischer Barrieren (ohne spezielle Barrieren: SMA-A.1; mit verstärkten Barrieren: SMAA.2). Konzept SMA-A wird weltweit für schwachaktive Abfälle häufig verwendet. Beispiele sind Belgien (Dessel), Frankreich (Centre de la Manche, Centre de L’Aube, Morvilliers), England (Drigg), Kanada (Port Hope), Spanien (El Cabril), USA (Barnwell, Clive, New Mexico, Oak Ridge, Richland) etc.

- Konzept SMA-B: Lagerung in untertägigen Lagerkammern in geringer Tiefe (einige 10 m unter Terrain). Dabei werden für die Einlagerung der Abfälle horizontale Kavernen (SMAB.1) verwendet, teilweise auch vertikale Silos (Konzept SMA-B.2). Konzept SMA-B wird in mehreren Ländern verwendet. Beispiele sind Finnland (Loviisa, Olkiluoto (Kaverne und Silo)), Japan (Rokkasho), Korea (Gyeong-In mit Silos), Schweden (SFR (Forsmark (Kavernen und Silo)), Slowenien (Vrbina) etc.

- Konzept SMA-C: Dieses Konzept ist in vielen Teilen ähnlich dem Konzept SMA-B, sieht aber die Lagerung in untertägigen horizontalen Lagerkammern in grösserer Tiefe vor (einige 100 m unter Terrain, Konzept SMA-C.1). Auch hier ist grundsätzlich die Verwendung von Silos (Konzept SMA-C.2) für die Einlagerung der Abfälle denkbar. Konzept SMA-C.1 wird in einigen Ländern betrachtet bzw. verwendet, z.B. in Deutschland (Konrad), Kanada (Bruce Site/Kincardine), Schweden (SFL-Konzept), Ungarn (Bataapati), USA (WIPP) und ist auch das in der Schweiz verfolgte Konzept. Das Konzept SMA-C.2 mit vertikalen Silos wird zurzeit nirgends aktiv verfolgt.

[caption id="attachment_21615" align="alignnone" width="458"]

Figur 135-2: Schematische, nicht massstäbliche Illustration der für SMA bzw. LMA in die Evaluation einbezogenen grundsätzlich unterschiedlichen Lager- und Barrierenkonzepte

A.1: Oberflächenlagerung ohne spezielle Barrieren

A.2: Oberflächenlagerung mit verstärken Barrieren

B.1: Lagerung in geringer Tiefe (einige 10 m u.T.) in horizontalen Kavernen

B.2: Lagerung in geringer Tiefe (einige 10 m u.T.) in vertikalen Silos

C.1: Lagerung in grösserer Tiefe (einige 100 m u.T.) in horizontalen Kavernen

C.2: Lagerung in grösserer Tiefe (einige 100 m u.T.) in vertikalen Silos[/caption]

Anhand der Konzept-Anforderungen für BE/HAA hat die Nagra die verschiedenen Lager- und Barrierenkonzepte bezüglich ihrer grundsätzlichen Eignung beurteilt. Dies führte dazu, dass für ein Lager für BE/HAA folgende Lager- und Barrierenkonzepte weiter verfolgt werden:

- Das Konzept mit Lagerung der BE/HAA in schichtparallelen Lagerkammern von beschränkter vertikaler Ausdehnung (etwa mittig) im Wirtgestein (HAA-A.1 und HAA-A.2). Mit diesen Konzepten können bei geeigneter Auslegung alle Konzept-Anforderungen erfüllt werden.

- Das Konzept mit kurzen vertikalen Lagerkammern aus einem Betriebstunnel (HAA-B.1). Auch mit diesem Konzept können bei geeigneter Auslegung grundsätzlich alle Konzept-Anforderungen erfüllt werden, auch wenn die Konzept-Anforderung, die beschränkte vertikale Migrationsdistanz im Opalinuston möglichst wenig zu verkleinern, nicht optimal umgesetzt wird.Alle anderen oben aufgeführten Konzepte wurden nicht vertieft betrachtet.

Nach der Beurteilung der Konzept-Anforderungen für SMA, resp. LMA verfolgt die Nagra das Konzept mit Lagerung in horizontalen Lagerkammern in grösserer Tiefe (einige 100 m unter Terrain) weiter (SMA-C.1).

Für detailliertere Informationen siehe NAB 16-41, Kap. 2; NAB 16-42, Kap. 3.

c und d)

Vertikale (bzw. schräge) Bohrungen können grundsätzlich auch von Kavernen oberhalb des Wirtgesteins abgeteuft werden, vgl. dazu Antwort zu Teilfrage b.

e und f)

Unter idealen Bedingungen reicht ein Migrationspfad von 20 m im Opalinuston aus, um eine genügende Radionuklidrückhaltung und damit ausreichend tiefe Dosen an der Oberfläche zu erhalten und das Dosisschutzkriterium einzuhalten. Da die Lagerkammern mittig im Wirtgestein angeordnet werden, würde eine Mächtigkeit des Opalinustons von ungefähr 50 m ausreichen.

Nicht-ideale (aber plausible) Bedingungen ergeben aber reduzierte wirksame Migrationsdistanzen (Lagerstollen leicht abweichend von der Mitte, Auswirkung vertikaler Versatz, Auflockerungszone, etc.), dies führt zu einer erwünschten minimalen Mächtigkeit des Wirtgesteins von 80 m (der von der Nagra angestrebte Zielwert liegt bei mindestens 100 m).

Grundsätzlich verlangt das Optimierungsgebot, die natürliche Barriere möglichst gut auszunutzen. Dies wird am besten erreicht bei einer mittigen, etwa schichtparallelen Anordnung der Lagerkammern im Wirtgestein mit etwa horizontal eingelagerten Endlagerbehältern. Mit der mittigen Anordnung der Lagerkammern wird die Mächtigkeit des Opalinustons optimal genutzt, und es resultieren ausgewogene Längen der vertikalen Radionuklid-Migrationsdistanzen im Opalinuston. Mit der gewählten schichtparallelen Erschliessung der Lagerkammern wird eine Perforation des Wirtgesteins in vertikaler Richtung in direkter Umgebung der Lagerkammern vermieden. Damit wird eine unnötige Beeinträchtigung der geologischen Barriere vermieden. Die vertikale Perforation für den Zugang nach Untertag erfolgt in genügendem seitlichem Abstand zu den Lagerkammern, sodass diese Perforation bei Einhaltung von Mindestanforderungen an die Versiegelung praktisch keinen Einfluss auf die Radionuklidfreisetzung hat. Schliesslich erlaubt diese Lagerarchitektur den Verschluss derjenigen Teile des Tiefenlagers, in denen die Abfälle schon eingelagert sind, was grundsätzlich günstig für die passive Sicherheit ist.

D.h. selbst bei sehr grosser Mächtigkeit des Wirtgesteins hat eine etwa schichtparallele, mittige, horizontale Anordnung der Lagerkammern immer Vorteile gegenüber den alternativen Lagermodellen.

Für detailliertere Informationen siehe NAB 16-41, Kap. 2, Kap. 5.