Die wichtigste Ursache für die Strahlenbelastung der Bevölkerung in der Schweiz ist Radon in Wohnräumen. Radon entsteht beim natürlichen Zerfall von Uran und dessen Tochternukliden. Uran ist natürlicherweise überall im Boden vorhanden, auch in Gärten, Spielplätzen und Feldern. Radon kann sich als Edelgas ziemlich frei im Boden bewegen und sich auch in die Atmosphäre verflüchtigen. Es zerfällt weiter und es entstehen Polonium, Bismut und Blei. Diese sogenannten Radonzerfallsprodukte sind ebenfalls radioaktiv und schweben in der Luft.

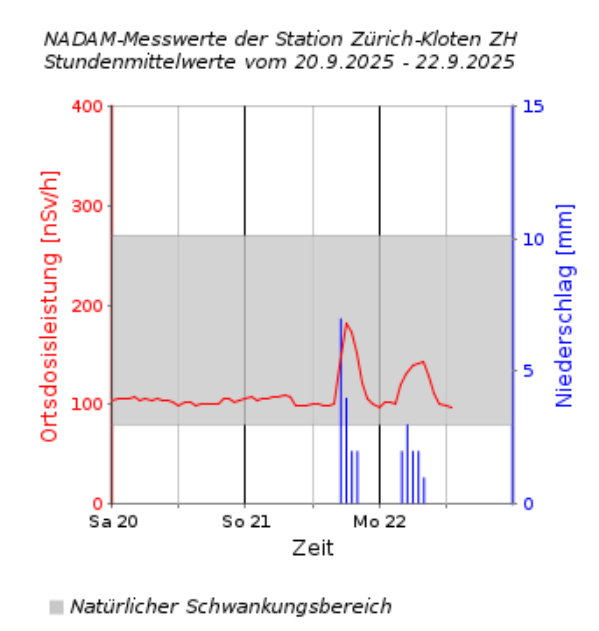

Bei Niederschlägen werden sie aus der Luft ausgewaschen und lagern sich auf dem Boden ab. Dies führt am Ort der Deposition zu kurzfristigen Erhöhungen der Ortsdosisleistung. Die durch die kurzzeitige Erhöhung verursachte Dosis stellt keine Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Das Phänomen lässt sich überall in der Schweiz feststellen.

Auch das Messnetz MADUK des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI kennt dieses Phänomen der kurzzeitigen Messwerterhöhung. Dabei kann der Anstieg manchmal sogar so stark sein, dass beim ENSI automatisch Alarm ausgelöst wird.

MADUK misst nicht nuklidspezifisch

Die MADUK-Sonden messen die Ortsdosisleistung. Sie machen keine Aussage über die radioaktiven Stoffe, so genannte Nuklide, die dafür verantwortlich sind. Die zuständigen Behörden verfügen jedoch über das nötige Knowhow, um anhand von Ortsdosisleistungen, Meteodaten und Ausbreitungsrechnungen zu eruieren, ob künstliche Aktivität im Spiel ist oder nicht.

Das ENSI listet in seinem Strahlenschutzbericht und im „Umweltradioaktivitätsbericht Schweiz“ des Bundesamts für Gesundheit BAG die Ereignisse auf, bei denen der Nettodosisleistungsschwellwert von 50 nSv/h überschritten wurde. Darin sind auch die möglichen Ursachen erörtert.

Kontrollmessungen bei Unklarheiten über Ursache

Bei Unklarheit führt das ENSI bei einem Anstieg über längere Zeit eine Kontrollmessung vor Ort durch. Mit einer speziellen Spektrometrie-Sonde (z.B. NaI-Detektor) lassen sich Radionuklide identifizieren. Werden dabei künstliche Radionuklide wie Cäsium-137 oder Iod-131 entdeckt, ist vermutlich eine Kernanlage für den Anstieg mitverantwortlich. Werden aber nur Nuklide wie Kalium-40, Blei-212, Blei-214 oder Bismut-214 festgestellt, ist die Ursache für den Anstieg auf natürliche Prozesse zurückzuführen.

Das BAG betreibt das URAnet Aero-Messnetz zur Überwachung der Radioaktivität in der Luft. Diese Messstationen saugen kontinuierlich Umgebungsluft durch einen Filter ein. Mit einem Gamma-Spektrometer wird dann die auf dem Filter deponierte Aktivität nuklidspezifisch gemessen. Die Systeme sind sehr empfindlich und können Aktivitätskonzentrationen weit unter den Immissionsgrenzwerten detektieren. Mehrere Stationen befinden sich im Einflussbereich der Kernkraftwerke.

Steht der Anstieg im Zusammenhang mit einer Kernanlage, werden die Behörden – darunter auch das ENSI – prüfen, ob Massnahmen gemäss dem Dosismassnahmenkonzept in der Bevölkerungsschutzverordnung zu ergreifen sind und diese gegebenenfalls anordnen.

Ursprünglich veröffentlicht am 22.07.2015, zuletzt aktualisiert am 23.09.2025