- Sind Thermal- und Trinkwasserquellen auch über lange Zeiträume (10 000 Jahre) stabil?

- Wenn nicht: was ergeben sich für Konsequenzen daraus auf die Modellierung von Freisetzungspfaden radioaktiver Stoffe?

- Ist zu erwarten, dass im Falle eines Tiefenlagers in der Region bestimmte tiefliegende und bislang nicht genutzte Grundwasservorkommen eine Nutzungseinschräkung erfahren?

Beantwortet von ENSI

Im Technischen Forum Sicherheit wurden bereits mehrere Fragen zum Grundwasser gestellt und beantwortet (Fragen 10, 18, 19, 20, 33, 34 und 49). Nutzungskonflikte, die während der Vorbereitung, des Baus und des Betriebs bis zum Verschluss eines Tiefenlagers auftreten können, werden in den Fragen 21, 35 und 36 angesprochen. Diese Frage bezieht sich auf die Langzeitstabilität von Grundwasservorkommen sowie langfristige Nutzungskonflikte. Das ENSI geht deshalb in dieser Antwort auf den Zeitraum nach dem Verschluss des Tiefenlagers ein.

Grundwasser tritt in Quellen natürlich an der Oberfläche aus. In der Schweiz bestehen ausserdem zahlreiche Bohrungen, mit denen das Grundwasser direkt aus dem Untergrund gewonnen wird. Deshalb betrachtet das ENSI in der Antwort neben natürlichen Quellen auch Bohrungen.

Eine Unterscheidung verschiedener Grundwasservorkommen nach ihren Eigenschaften oder nach ihrer Nutzung (z.B. Thermalwasser, Mineralwasser, Trinkwasser, Bäderbetrieb) ist für die Frage der Stabilität von Grundwasservorkommen über lange Zeiträume (10 000 Jahre) ohne Bedeutung. In der Antwort unterschied das ENSI darum nicht zwischen den verschiedenen Arten von Grundwasservorkommen.

Die mit der Frage angesprochene Modellierung von Freisetzungspfaden betrifft nur einen kleinen, sehr speziellen Ausschnitt des Themas der Freisetzung radioaktiver Stoffe aus einem geologischen Tiefenlager. Die Modellierung der Freisetzungspfade betrachtet das ENSI im Rahmen einer umfassenderen Betrachtung der Freisetzung.

a) Sind Thermal- und Trinkwasserquellen auch über lange Zeiträume (10 000 Jahre) stabil?

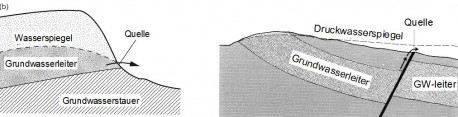

Die Stabilität von Grundwasservorkommen ist quantitativ (Strömung, Fliessgeschwindigkeit, Quellschüttung) und qualitativ (natürlich enthaltene Stoffe, Verschmutzungen) zu betrachten. Sowohl die Quellschüttung als auch die Wasserqualität sind im Laufe von Jahrtausenden natürlichen, geologischen und klimatischen Veränderungen unterworfen (Figur 53-1): Quellen können aufgrund steigender Temperaturen und dadurch verstärkter Verdunstung austrocknen. Nach Erdrutschen können sich Quellen verlagern. Und schliesslich kann auch der Mensch das Grundwasser beeinflussen, z.B. durch Wasserentnahmen oder durch das Stauen von Gewässern.

Rechts: Störungsgebundene Quelle mit artesisch auslaufendem Wasser aus tiefer Zirkulation – der Wasserspiegel und die Quellschüttung ändern sich weniger.

Eine langfristige Prognose der Grundwasservorkommen ist schwierig, weil die äusseren Einflüsse nicht genau prognostiziert werden können. Die Sicherheitsanalyse für ein Geologisches Tiefenlagers muss deshalb die gesamte Bandbreite möglicher Entwicklungen der Grundwasserverhältnisse, des Lebensraums und der Umwelt (Biosphäre) in ihrer Analyse enthalten.

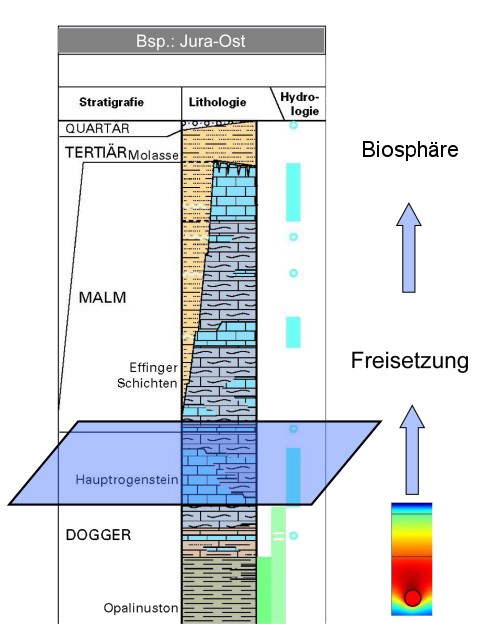

Grund- und Thermalwasserquellen beziehen ihr Wasser aus gut durchlässigen Gesteinen (Grundwasserleitern). In einem geologischen Tiefenlager werden die radioaktiven Abfälle hingegen in sehr gering durchlässigen Wirt- und Rahmengesteinen eingeschlossen. Durch diesen Einschluss ist die Lagerzone von den darüber und darunter liegenden Grundwasserleitern hydraulisch getrennt und die Grundwasserströme werden von der verfüllten Lagerzone nicht beeinflusst (siehe Figur 53-2).

Direkt im Bereich der Lagerzone eines Tiefenlagers aufsteigende Wässer belegen eine erhöhte hydraulische Durchlässigkeit des Gesteins (unvollständige hydraulische Barriere) und sind nicht zulässig. Solche Gebiete werden bei der Standortsuche ausgeschlossen.

Unterirdische Lagerbauwerke müssen ebenso wie Verkehrstunnel grundsätzlich so gebaut werden, dass die dauerhafte hydraulische Trennung der verschiedenen wasserführenden Schichten untereinander und der Schutz des Grundwassers gewährleistet sind. Dies wird im Rahmenbewilligungsverfahren (Umweltverträglichkeitsprüfung UVP) beurteilt.

b) Wenn nicht: Was ergeben sich für Konsequenzen daraus auf die Modellierung von Freisetzungspfaden radioaktiver Stoffe?

Die Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus dem Tiefenlager wird an der Grenze des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs beim Eintritt in den Lebensraum und die Umwelt (Biosphäre) ermittelt (Figur 53-3). Die darüber oder darunter liegenden Gesteinsschichten, in denen Grundwasser zirkulieren kann, bewirken zwar eine Verdünnung, sie halten die radioaktiven Stoffe jedoch nicht zurück (Barrierenfunktion): Es wird konservativ davon ausgegangen, dass diese Stoffe nach ihrer Freisetzung aus dem einschlusswirksamen Gebirgsbereich direkt in die Biosphäre eintreten. Im Sicherheitsnachweis sind auch Varianten zu berücksichtigen, bei denen die radioaktiven Stoffe schneller freigesetzt werden, z.B. durch Brüche im Gestein.

Für die Freisetzung von Radionukliden (Emission) gibt es keine Grenzwerte. Es gilt jedoch, eine möglichst geringe Freisetzung anzustreben (Optimierungsgebot). Für die Einwirkungen auf den Menschen (Immission) wird in der Richtlinie ENSI-G03 «Spezifische Auslegungsgrundsätze für geologische Tiefenlager und Anforderungen an den Sicherheitsnachweis» verlangt, dass die individuelle Strahlendosis von 0.1 mSv pro Jahr nicht überschritten werden darf. Dieser Grenzwert ist ein Bruchteil der Strahlendosis aus natürlichen und anderen Quellen (kosmische Strahlung, Hintergrundbelastung aus natürlichen Böden, medizinische Vorsorge und Behandlung).

Die Richtlinie ENSI-G03 enthält auch Vorgaben zur Ermittlung der Individualdosis. Im Übergang von der Freisetzung bis zur Einwirkung auf den Menschen spielen Betrachtungen der Umwelt und der Lebensweise der Menschen eine Rolle (Nutzungsszenarien): Wasser kann direkt getrunken oder zur Bewässerung von Anbauflächen genutzt werden. Klima- und Umweltveränderungen können deshalb die Individualdosis beeinflussen und sind in den Prognoserechnungen zu berücksichtigen.

c) Ist zu erwarten, dass im Falle eines Tiefenlagers in der Region bestimmte tiefliegende und bislang nicht genutzte Grundwasservorkommen eine Nutzungseinschränkung erfahren?

Nutzungskonflikte werden mit dem Kriterium 2.4 im Sachplanverfahren für geologische Tiefenlager berücksichtigt. Sie sind im Verlauf des Auswahlverfahrens stufengerecht in allen 3 Etappen zu bearbeiten, zu beurteilen und im sicherheitstechnischen Vergleich abzuwägen. Günstiger sind Gebiete, in denen weniger Nutzungskonflikte zu erwarten sind.

In der Langzeitbetrachtung nach dem Verschluss des Tiefenlagers ergeben sich Einschränkungen bei der Erschliessung tiefliegender Grundwasser- und anderer Rohstoffvorkommen unterhalb des Lagers: Ein Geologisches Tiefenlager darf nicht durchbohrt werden. Im Kernenergiegesetz ist dafür ein Schutzbereich für geologische Tiefenlager vorgeschrieben. Der Schutzbereich umfasst den gesamten Raum im Untergrund, in dem Eingriffe die Sicherheit des Lagers beeinträchtigen könnten, also auch oberhalb eines geologischen Tiefenlagers liegende Schichten.

Unbeabsichtigtes Anbohren, z.B. bei der Suche nach Rohstoffen, ist in der Sicherheitsanalyse als Variante zu berücksichtigen. Auch in diesem Fall müssen die Dosisschutzkriterien der Richtlinie ENSI-G03 eingehalten werden.

Tiefliegende Grundwasservorkommen sind allerdings nur in Ausnahmefällen nutzbar: Oft sind die Strömungsmengen und -geschwindigkeiten zu gering oder die chemischen Zusammensetzung des Wassers ist ungünstig für eine wirtschaftliche Nutzung. Die Ausführungen zu Nutzungskonflikten hinsichtlich Grundwasser gelten jedoch auch für weitere, tiefliegende Ressourcen wie Öl, Gas, Kohle, Erz, geothermische Energie, Baustoffe oder Raumnutzung, z.B. zur Speicherung von Kohlendioxid im tiefen Untergrund.