Das ENSI hat in seiner Aktennotiz ENSl-AN-8093 (Radiologische Konsequenzen einer Freisetzung des Fukushima-Wasserpfad-Quellterms in Aare/Rhein am Standort der schweizerischen Kernkraftwerke) untersucht, welche radiologischen Konsequenzen eine Einleitung von grossen Mengen an radioaktiven Stoffen in die Aare bzw. den Rhein an einem schweizerischen Kernkraftwerksstandort zur Folge hätte.

Die Berechnung der Ingestionsdosis über den Wasserpfad erfolgte nach der Richtlinie ENSI-G14. Sofern von einem quasikontinuierlichen Nahrungsmittelverzehr ausgegangen wird, spielt die Dauer der Abgaben keine Rolle. Für die Ingestion werden Trinkwasser- und Fischverzehr sowie die Ingestion von Milch und Fleisch von Tieren, die mit Flusswasser getränkt wurden, berücksichtigt. Für den Transfer vom Trinkwasser in tierische Produkte wird dabei ein identischer Transferfaktor wie zwischen Futter und tierischen Produkten angenommen. Das Modell berücksichtigt keine Ablagerungsprozesse von radioaktiven Stoffen im Bielersee und in den Flüssen Aare und Rhein. Sämtliche Werte für die Parameter wurden aus der Richtlinie ENSI-G14 entnommen.

Als Quellterm wurden 3,6×1015 Bq 131I und 1,1×1015 Bq 137Cs verwendet. Diese Radioaktivität wurde nach Angaben des Betreibers von Fukushima zwischen dem 1. und 6. April 2011 mit etwa 500 Tonnen Wasser ins Meer abgegeben. Zusätzlich wurde in der Aktennotiz ein Tritium-Quellterm verwendet, der auf der Basis eines Siedewasserreaktors mit einer elektrischen Leistung von 1000 MW abgeschätzt wurde. Das gesamte Tritium-Inventar eines solchen Reaktors in den Brennelementen und Steuerstäben ist ungefähr 4,3×1013 Bq.

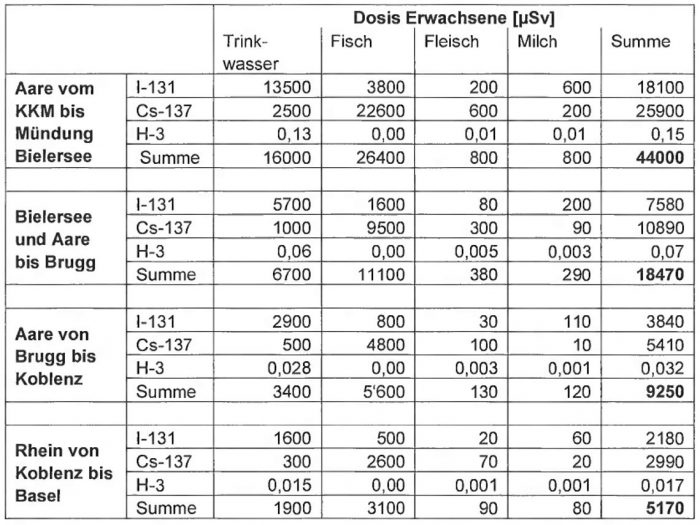

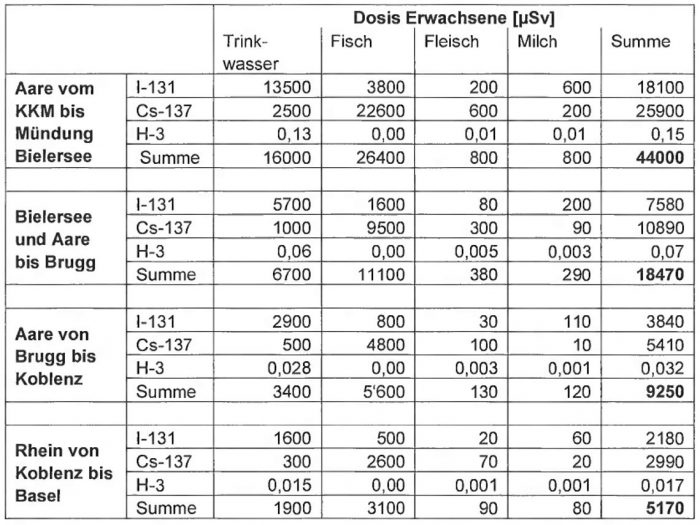

Durch den Konsum von Flusswasser, Fisch sowie Fleisch- und Milchprodukten, die über den Wasserpfad kontaminiert werden, ergibt sich für einen Erwachsenen bei der Nutzung der Aare oberhalb des Bielersees eine berechnete Dosis von 44,0 mSv, bei der Nutzung des Bielersees oder der Aare bis Brugg von 18,5 mSv, bei der Nutzung zwischen Brugg und Koblenz von 9,2 mSv sowie bei der Nutzung des Rheins von Koblenz bis Basel von 5,2 mSv für das Ereignis (Tabelle 141-1). Die Dosen für ein Kleinkind sind leicht höher (51,0 mSv, 21,6 mSv, 10,8 mSv und 5,8 mSv). Die berechneten Dosen sind sehr konservativ. Dies gilt insbesondere für den durch 131I verursachten Dosisanteil. Bei den Berechnungen wurden der radioaktive Zerfall von 131I während der Reisezeit im Fluss und die Verweilzeit im Bielersee nicht berücksichtigt. Zum Vergleich: Die jährliche, durchschnittliche Belastung für die Bevölkerung in der Schweiz beträgt rund 5 mSv (5000 Mikrosievert, μSv).

[caption id="attachment_23089" align="alignnone" width="700"]

Tabelle 141-1: Berechnete Dosen für einen Erwachsenen verursacht durch den Konsum von Flusswasser, Fisch sowie Fleisch- und Milchprodukten, die über den Wasserpfad kontaminiert wurden. Quelle: Aktennotiz ENSl-AN-8093 (Radiologische Konsequenzen einer Freisetzung des Fukushima-Wasserpfad-Quellterms in Aare/Rhein am Standort der schweizerischen Kernkraftwerke)[/caption]

In einer japanischen Arbeit wurde untersucht, wie sich das Risiko der radioaktiven Kontamination von Meereslebewesen im Laufe der Zeit entwickelt (

Figur 141-1). Die Autoren beobachteten einen starken Abfall innerhalb von rund zwei Jahren. Ein Grund ist die Verdünnung der radioaktiven Stoffe im Meerwasser, auch im Süsswasser sieht man analoges Verhalten.

[caption id="attachment_24048" align="alignnone" width="342"]

Figur 141-1: Die im Fukushima-Unfall in das Meer abgegebenen radioaktiven Stoffe

134Cs und

137Cs lagern sich auch in Meereslebewesen ab. Die japanischen Autoren Hiroshi Okamura, Shiro Ikeda, Takami Morita und Shinto Eguchi haben das Risiko einer radioaktiven Kontamination von Meereslebewesen untersucht (Okamura et al. 2016). Als Mass für das Risiko wird unter anderem die Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass die Summe der

134Cs und

137Cs Aktivitäten über einem Richtwert von 20 Bq/kg liegt.[/caption]

Da die in der ENSI-Aktennotiz dargestellten Sachverhalte die grundlegenden Einsichten und Schutzmassnahmen beschreiben, verzichtet das ENSI auf eine detaillierte Berechnung des im Gedankenexperiment dargelegten Szenariums. Bei einem schweren Unfall würden zeitgerecht Schutzmassnahmen, wie z.B. die vorsorgliche Unterbrechung der Trinkwasseraufbereitungen stromabwärts aus dem Rhein bei Basel eingeleitet werden. Die Auswirkungen wären rund zehn Mal grösser, wenn die Aktivitätsmengen von 100 anstatt 10 Behältern gelöst würden.

Das ENSI hat weiterführende Informationen zur Schadstoffausbreitung in Fliessgewässern auf seiner Webseite aufgeschaltet.

Radiologische Schadstoffausbreitung in Fliessgewässern- Mögliche Auswirkungen auf den Notfallschutz (ENSI-AN-8091)

Radiologische Schadstoffausbreitung in Fliessgewässer – Mögliche Auswirkungen auf den Notfallschutz: Ergebnisse der vier Arbeitspakete (ENSI-AN-9714)

Faustregeln zur Abschätzung der Aktivitätskonzentrationen und der Fliesszeiten nach einem KKW-Unfall mit einer Abgabe von radioaktiven Stoffen in Aare bzw. Rhein (ENSI-AN-8733)

Verbesserung der Massnahmen bei Austritt von kontaminiertem Wasser

Referenzen

ENSI-G14 Berechnung der Strahlenexposition in der Umgebung aufgrund von Emissionen radioaktiver Stoffe aus Kernanlagen. Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat, Brugg

ENSl-AN-8093 Radiologische Konsequenzen einer Freisetzung des Fukushima-Wasserpfad-Quellterms in Aare/Rhein am Standort der schweizerischen Kernkraftwerke, Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat, Brugg, 2013

Okamura H, Ikeda S, Morita T, Eguchi S (2016): Risk assessment of radioisotope contamination for aquatic living resources in and around Japan. PNAS 2016 April, 113 (14) 3838-3843. https://doi.org/10.1073/pnas.1519792113