b)

Die Nagra führt schon seit vielen Jahren thermische und hydraulische Modellierungen durch (Nagra 2002a, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e, 2014b, 2014c, 2016a, 2016b, 2016c), welche zum Teil auch Prognosen zur Temperaturentwicklung im Umfeld des Tiefenlagers erlauben (Nagra 2014c, 2016c). Diese Modellierungen basieren, dem Projektstand entsprechend, auf provisorischen Annahmen zum Lager, auch hinsichtlich der Lagerauslegung und Lagerfeldplatzierung. Weitergehende Dokumentation liegt zum Zeitpunkt ASR nicht vor.

Da die Erwärmung des Tiefengrundwassers bei entsprechender Auslegung keinen Einfluss auf die Sicherheitsfunktionen des Tiefenlagers hat, wird dieser Aspekt weder für die Standortwahl noch für den Nachweis der Langzeitsicherheit explizit beurteilt werden. Die Auswahl der Standorte für ein geologisches Tiefenlager erfolgt gem. ENSI 33/649 in einem sicherheitstechnischen Vergleich anhand der im Anhang 1 des Sachplans geologische Tiefenlager (SGT) vorgegebenen Kriterien (BFE 2008). Dabei wird unter anderem die hydraulische Barrierewirkung des geologischen Barrierensystems als Ganzes beurteilt (BFE 2008, Anhang 1, Kriterium 1.2). Relevant für die Sicherheit des geologischen Tiefenlagers ist diesbezüglich eine geringe hydraulische Durchlässigkeit des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs. Weiter werden unter anderem auch die lagerbedingten Einflüsse auf das Wirtgestein (BFE 2008, Anhang 1, Kriterium 2.3) beurteilt. Für diesen sicherheitstechnischen Vergleich plant die Nagra im Sinne eines nachvollziehbaren und transparenten Vergleichs in allen Standortgebieten eine vergleichbare Lagerauslegung.

Die effektiv zu realisierende Lagerauslegung und die Lagerfeldplatzierung wird nach Durchführung der Erdwissenschaftlichen Untersuchungen untertag (EUU) im Hinblick auf die Baubewilligung definiert.

Die Dokumentation zur Standortwahl wird für das Rahmenbewilligungsgesuch (RBG) ausgearbeitet. Die mündliche Ankündigung der Auswahl der Standorte zur Erarbeitung eines Rahmenbewilligungsgesuchs (ASR) wurde mit einem Bericht zu den wichtigsten Argumenten zum Standortvorschlag sowie mit der vorläufigen Planungsstudie ergänzt.

c)

Wie unter b) aufgeführt, führt die Nagra entsprechende Modellierungen durch und die dazu notwendigen standortspezifische Entwürfe der Lagerprojekte liegen vor und werden mit Einreichung des RBG veröffentlicht. Die Analysen liefern die für den aktuellen Projektstand wichtigen Hinweise zur Abgrenzung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs, für den sicherheitstechnischen Vergleich und zur Robustheit des Lagersystems.

Zusätzlich hat die Nagra Prognosen zur Temperaturentwicklung im Umfeld eines Tiefenlagers getätigt. Sie lassen in den regionalen Aquifersystemen der Standortgebiete über der Grundfläche des HAA-Lagerfeldes eine moderate Temperaturerhöhung gegenüber den ungestörten Verhältnissen erwarten, wobei die Erwärmung über mehrere hundert bis mehrere tausend Jahre erfolgt und aufgrund der höheren Grundtemperatur der Tiefengrundwässer weniger ins Gewicht fällt als in oberflächennahen Grundwässern. Zudem wurden umfassendere Sensitivitätsanalysen inklusive der Diskussion des Einflusses von Annahmen zum Modell und zur Lagerauslegung im Rahmen von Fachsitzungen mit der AG SiKa/KES durchgeführt.

Dabei ist erneut darauf hinzuweisen, dass die definitive Lagerfeldplatzierung erst nach Durchführung der erdwissenschaftlichen Untersuchungen untertag (EUU) im Hinblick auf die Baubewilligung definiert wird (siehe Teilfrage b). Das Platzangebot für die spätere Lagerfeldplatzierung ist in allen Standortgebieten um ein Mehrfaches grösser als der gemäß aktuellem Lagerkonzept mindestens erforderliche Platzbedarf für ein HAA-Lager (ca. 1 km2) oder ein Kombilager (< 2 km2). Somit besteht sowohl räumlich als auch zeitlich ausreichend Flexibilität für die Optimierung der Lagerauslegung. Nach Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuches und unter Einbezug der Erkenntnisse der EUU ist deshalb eine Optimierungsphase geplant, in der Optimierungen im Hinblick auf die Festlegung der Lagerfelder vorgesehen sind.

d)

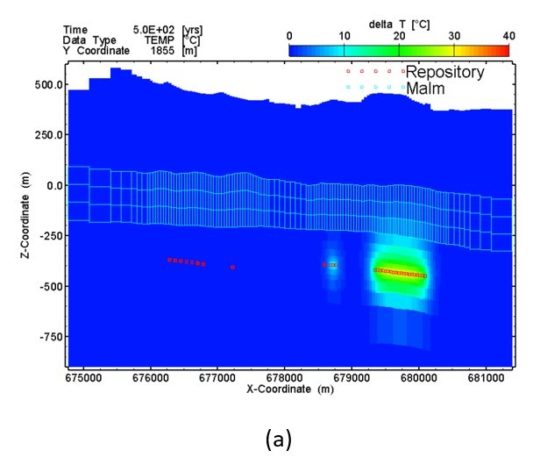

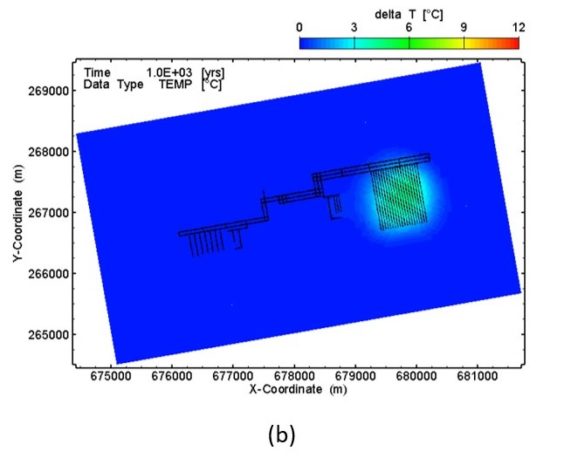

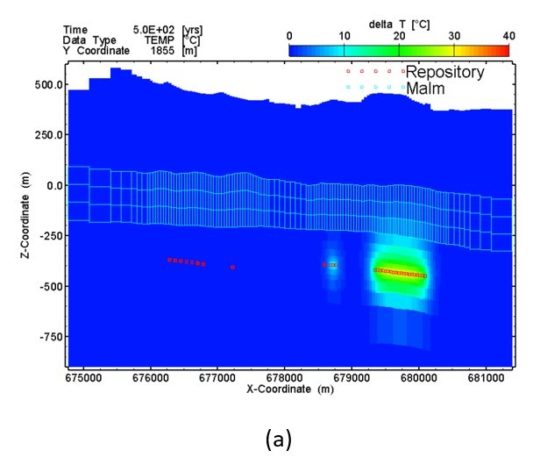

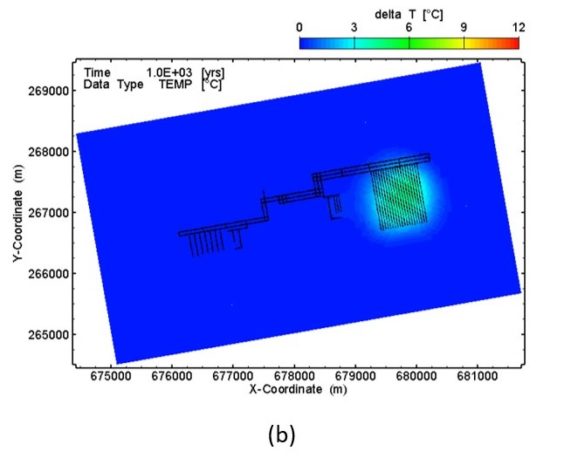

Die thermischen Auswirkungen von geologischen Tiefenlagern werden seit den 1980-er Jahren untersucht (siehe z.B. KBS 1983). Sie zeigen, dass der Wärmeeinfluss eines geologischen Tiefenlagers örtlich stark begrenzt ist. Vorläufige Modellierungen der Nagra für das HAA-Lagerfeld in Nördlich Lägern, welches exemplarisch dem Rahmenbewilligungsgesuch zugrunde gelegt wird, zeigen, dass zum Zeitpunkt der höchsten Temperaturentwicklung (ca. 1000 Jahren nach Einlagerung der HAA-Abfälle erwartet) in den wasserführenden Schichten der Malmkalke mit einem Temperaturanstieg im einstelligen Bereich zu rechnen ist (Figur 158-1). Die Erwärmung erreicht Bereiche im Radius von rund 500m unmittelbar unter und über der Lagerebene.

[caption id="attachment_29808" align="aligncenter" width="564"]

Figur 158-1: Modellierte Temperaturausbreitung der Nagra um das HAA-Lagerfeld eines vorläufigen Kombilagers in Nördlich Lägern zum Zeitpunkt 1000 Jahre nach Einlagerung in der Vertikalen (a) und räumlich in der Mitte der Malmschichten (b).[/caption]

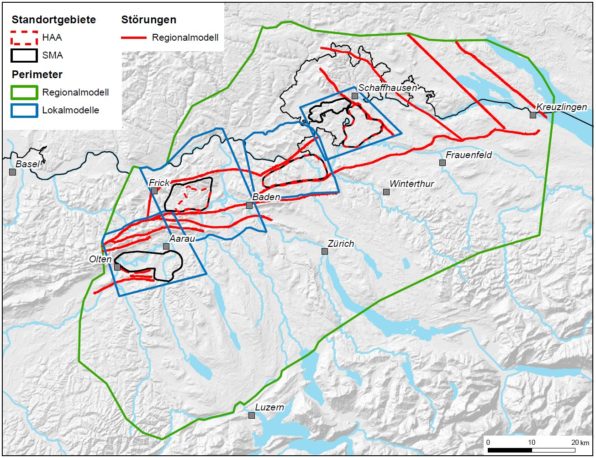

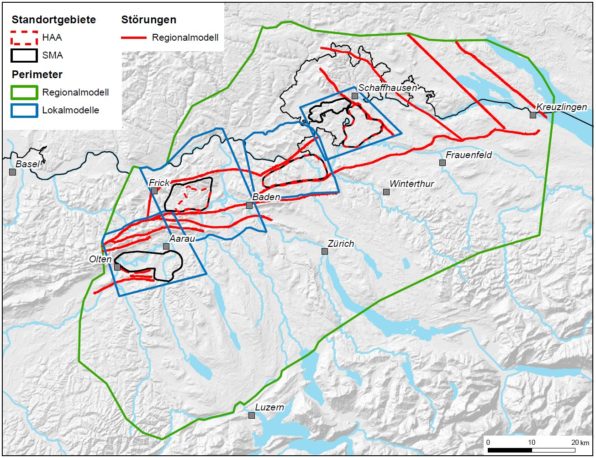

Die Ausdehnung der regionalen und lokalen hydrogeologische Modelle, welche die Nagra in der Etappe 2 erstellt hat (siehe Figur 158-2 und Nagra 2013f, 2014c, 2014d, 2014e), reicht deshalb zur Abschätzung von Temperaturerhöhungen aus. Für das RBG werden die hydrogeologischen Modelle mit den Ergebnissen aus Etappe 3 SGT aktualisiert.

[caption id="attachment_29399" align="aligncenter" width="596"]

Figur 158-2: Hydrogeologisches Regionalmodell der Nordschweiz: Modellgrenze (grün) und darin enthaltene regionale Störungen (rot). Quelle: Nagra 2014e[/caption]

e)

Für die Modellierungen wird eine Vielzahl von Informationen integriert, die aus Beobachtungen in diversen Bohrungen, Auswertungen von Feldbeobachtungen, Literaturstudien und Datenkompilationen stammen (siehe auch Nagra 2014e). Im Vordergrund stehen Informationen zu diversen geologischen Schichten, welche zur Beurteilung der Barrierewirksamkeit des geologischen Tiefenlagers benötigt werden: Es sind dies insbesondere (Auflistung nicht abschliessend):

- Hydraulische Durchlässigkeit des Gesteins in intakten und gestörten Bereichen

- Potentialunterschied zur Bestimmung der Fliessrichtung

- Tonreiche Gesteine: Zusammensetzung des Porenwassers

- Aquifere: Entnahme von Wasserproben (Hydrochemie, Altersbestimmung, Isotopenzusammensetzung…)

- Tracerprofile

- Temperaturprofile

Zusätzlich werden die Formationswassertemperaturen und -drucke mit Langzeitbeobachtungssystemen (LZBS) über längere Zeiträume gemessen und ebenfalls in die hydrogeologischen Modelle integriert. Das LZBS Benken ist seit 1999 in Betrieb, weitere LZBS werden seit Anfang 2022 in den Bohrungen Marthalen 1, Stadel 3 und Bözberg 1 eingebaut und betrieben. Für das zu wählende Standortgebiet sind bei Bedarf weitere LZBS möglich.

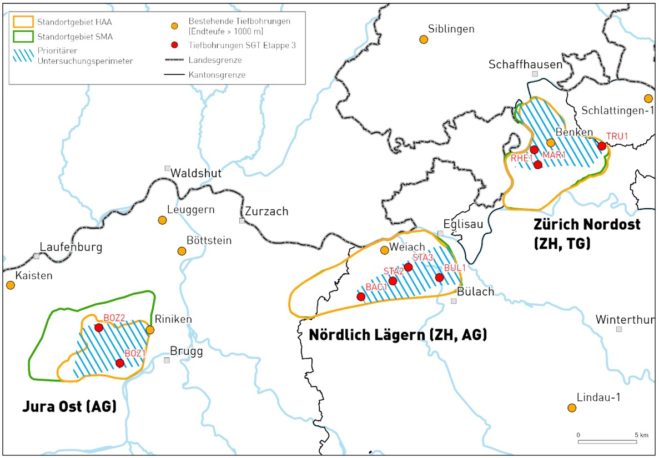

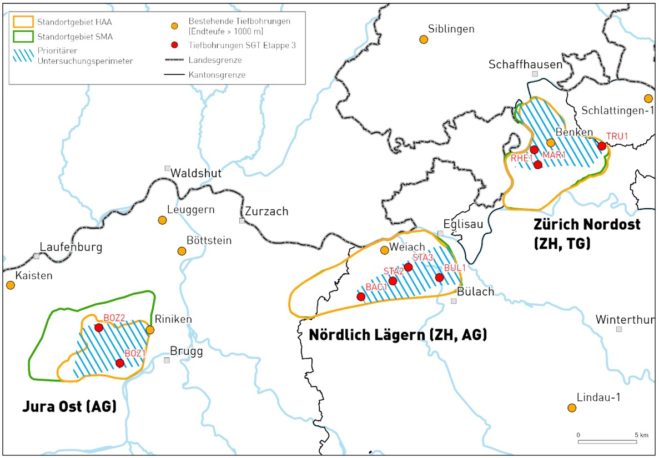

Mit den neuen Tiefbohrungen wurden für die Standortwahl in jedem Standortgebiet um die für die Lagerfeldplatzierungen in Frage kommenden grossräumigen Bereiche zusätzliche Messpunkte geschaffen (siehe Figur 158-3). Mit den Tiefbohrungen wurden jeweils auch mehrere geologischen Formationen oberhalb und unterhalb des Opalinustons untersucht. Mit dem Entsorgungsprogramm 2021 der Nagra (Nagra 2021a) wurde dem ENSI ein generisches Konzept zur Überwachung der Umwelt und des geologischen Umfeldes eingereicht (Nagra 2021b), worin auch hydrogeologische Messprogramme für das geologische Tiefenlager konzeptuell beschrieben sind. Nach der Standortwahl kann dieses Konzept standortspezifisch auf den Tiefenlagerstandort verfeinert werden. Die genaue Platzierung der Lagerfelder in den grossräumig geeigneten Gebieten wird aber erst nach Durchführung der EUU im Hinblick auf die Baubewilligung definiert (siehe Teilfrage b. und c.).

[caption id="attachment_29651" align="aligncenter" width="659"]

Figur 158-3: Lokation der in Etappe 3 SGT durchgeführten und der bereits davor bestehenden Tiefbohrungen in der Nordostschweiz. Quelle: Nagra[/caption]

f)

Die gesetzlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben für das RBG fordern primär den Nachweis der Langzeitsicherheit für ein Tiefenlager. Dieser wurde mit dem Entsorgungsnachweis (Nagra 2002b, 2002c) bereits erbracht und vom Bundesrat 2006 genehmigt. In Etappe 3 SGT wurde der Kenntnisstand mit umfangreichen erdwissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt und im Hinblick auf die Standortwahl in allen drei Standortgebieten zu einer robusten Datengrundlage erweitert. In den drei Standortgebieten hat die Nagra, zusätzlich zu den bestehenden älteren Tiefbohrungen der Nagra aus den früheren Untersuchungen, neun Tiefbohrungen abgeteuft, im Durchschnitt auf etwa 1’000 Meter Tiefe. Mit diesen neun Tiefbohrungen hat die Nagra über 10’000 Meter Gestein neu erbohrt und dabei mehr als 6’000 Meter Bohrkerne gezogen. Diese Bohrkerne wurden sehr detailliert beschrieben und mehr als 4’000 Proben einer detaillierten Analyse unterzogen. Ausserdem wurde eine Vielzahl von Tests in den Bohrlöchern durchgeführt. Durch die Kombination von 3D Seismik und Bohrungen besteht im Bereich um die Standortgebiete eine für die Schweiz einzigartige Datengrundlage des geologischen Untergrundes.

Der Nachweis der Langzeitsicherheit eines Tiefenlagers ist umfassend und berücksichtigt auch die hydrogeologische Situation. Er wird für das RBG aktualisiert. Die grossräumig homogenen und für ein geologisches Tiefenlager sehr günstigen Eigenschaften des Opalinustons haben sich auch in Etappe 3 SGT für alle Standortgebiete bestätigt. Der hohe Tonmineralgehalt des Opalinustons gewährleistet eine wirksame Selbstabdichtung allfälliger Risse und führt dadurch zu einer äusserst geringen hydraulischen Durchlässigkeit und einer zuverlässigen langfristigen Rückhaltung radioaktiver Stoffe. Die hydrogeologische Situation und die hydraulischen Eigenschaften des Opalinustons und der Rahmengesteine bestätigen ebenfalls die Barrierewirkung der einschlusswirksamen Gebirgsbereiche. Die robuste Datenbasis erlaubt anhand vielfältiger Modellierungen, auch unter Einbezug konservativer Annahmen und pessimistischer Entwicklungen, aufzuzeigen, dass der dauerhafte Schutz von Mensch und Umwelt bzw. die Einhaltung des Schutzziels für ein geologisches Tiefenlager in allen Standortgebieten gewährleistet ist. Die Beurteilung erfolgt nach Einreichung des RBG durch das ENSI.

Referenzen

BV: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 7. März 2021), SR 101.

KEG: Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (Stand am 1. Januar 2021), Schweiz, SR 732.1.

RPV: Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (Stand am 1. Januar 2021), Schweiz, SR 700.1.

USG: Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Stand am 1. Januar 2022), Schweiz, SR 814.01.

UVPV: Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 (Stand am 1. Oktober 2016), Schweiz, SR 814.011.

ZGB: Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (Stand am 1. Januar 2022), SR 210.

BFE (2008): Sachplan geologische Tiefenlager – Konzeptteil. Bundesamt für Energie, 2. April 2008 (Revision vom 30. November 2011).

ENSI 33/454: Nutzungskonflikte. ENSI-Expertenbericht, Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 2, September 2015.

ENSI 33/649: Präzisierungen der sicherheitstechnischen Vorgaben für Etappe 3 des Sachplans geologische Tiefenlager. Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 3. November 2018.

KBS (1983): Calculated temperature field in and around a repository for Spent Nuclear Fuel. KBS Technical Report TR-83-22.

Nagra (2002a): Calculations of the temperature Evolution of a repository for spent fuel, vitrified high-level waste and intermediate level waste in Opalinus clay. Nagra Technischer Bericht NTB 01-04.

Nagra (2002b): Projekt Opalinuston: Konzept für die Anlage und den Betrieb eines geologischen Tiefenlagers: Entsorgungsnachweis für abgebrannte Brennelemente, verglaste hochaktive sowie langlebige mittelaktive Abfälle. Nagra Technischer Bericht NTB 02-02.

Nagra (2002c): Projekt Opalinuston: Synthese der geowissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse: Entsorgungsnachweis für abgebrannte Brennelemente, verglaste hochaktive sowie langlebige mittelaktive Abfälle. Nagra Technischer Bericht NTB 02-03.

Nagra (2013a): Regional Hydrogeological Model of Northern Switzerland. Nagra Working Report NAB 13-23.

Nagra (2013b): Hydrogeological model Zürich Nordost and Südranden – Modelling and Interpretation. Nagra Arbeitsbericht NAB 13-24.

Nagra (2013c): Hydrogeological model Nördlich Lägern and Südranden – Modelling and Interpretation. Nagra Arbeitsbericht NAB 13-25.

Nagra (2013d): Hydrogeological model Jura Ost and Südranden – Modelling and Interpretation. Nagra Arbeitsbericht NAB 13-26.

Nagra (2013e): Hydrogeological model Jura-Südfuss and Südranden – Modelling and Interpretation. Nagra Arbeitsbericht NAB 13-27.

Nagra (201

3f): Thermo-hydraulic modelling of the temperature distribution in the siting region Zürich Nordost and Südranden. Nagra Arbeitsbericht NAB 13-97.

Nagra (2014a): SGT Etappe 2: Vorschlag weiter zu untersuchender geologischer Standortgebiete mit zugehörigen Standortarealen für die Oberflächenanlage: Geologische Grundlagen: Dossier VII: Nutzungskonflikte. Nagra Technischer Bericht NTB 14-02/VII.

Nagra (2014b): Thermo-hydraulic simulations of the near-field of a SF/HLW repository during early- and late-time post-closure period. Nagra Arbeitsbericht NAB 14-11.

Nagra (2014c): Thermo-hydraulic modelling of the temperature distribution in the siting region Jura Ost. Nagra Arbeitsbericht NAB 14-39.

Nagra (201

4d): Thermo-hydraulic modelling of the temperature distribution in the siting region Nördlich Lägern. Nagra Arbeitsbericht NAB 13-56.

Nagra (2014e): SGT Etappe 2: Vorschlag weiter zu untersuchender geologischer Standortgebiete mit zugehörigen Standortarealen für die Oberflächenanlage: Geologische Grundlagen Dossier V Hydrogeologische Verhältnisse. Nagra Technischer Bericht NTB 14-02 Dossier V.

Nagra (2016a): High-level waste repository-induced effects. Nagra Technischer Bericht NTB 14-13.

Nagra (2016b): Production, consumption and transport of gases in deep geological repositories according to the Swiss disposal concept. Nagra Technischer Bericht NTB 16-03.

Nagra (2016c): Sensitivity analyses of gas release from a SF/HLW repository in the Opalinus Clay. Nagra Arbeitsbericht NAB 16-08.

Nagra (2021a): Entsorgungsprogramm 2021 der Entsorgungspflichtigen. Nagra Technischer Bericht NTB 21-01.

Nagra (2021b): Überwachung Umwelt und geologisches Umfeld. Nagra Arbeitsbericht NAB 20-28.