Neun Monate nach der Havarie im Kernkraftwerk Fukushima arbeitet Japan daran, die Strahlenbelastung in der Unfallregion einzudämmen. Vor welchen Herausforderungen das Land dabei steht, zeigt der neue ENSI-Bericht zu den radiologischen Auswirkungen des Unfalls vom 11. März 2011. Die Lehren für den Schweizer Strahlenschutz hat das ENSI bereits Ende Oktober gezogen.

Der Tsunami vom 11. März 2011 hat die Kernkraftanlage Fukushima Dai-ichi stark beschädigt. In der Folge gelangten aus den Blöcken 1 bis 3 Spaltprodukte in bedeutender Menge in die Umwelt.

Die japanischen Behörden evakuierten die betroffenen Gebiete grossräumig und konnten damit die Strahlenexposition der Bevölkerung begrenzen. Das dokumentiert der neue Bericht des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI) zu den radiologischen Auswirkungen des Unfalls im Kernkraftwerk Fukushima Dai-ichi

Der Unfall führte zu einer radiologischen Belastung von Mensch und Umwelt über die Evakuationszone hinaus, die bis in die Gegenwart fortbesteht und deren Beseitigung die japanischen Behörden vor eine bisher ungelöste Aufgabe stellt. Der Bericht stammt von einem interdisziplinär zusammengesetzten Expertenteam des ENSI („Japan-Analyseteam“) und beruht auf japanischen sowie internationalen Quellen. Er ergänzt die beiden Analysen zum Unfallgeschehen, die das ENSI bereits Ende August vorgestellt hat.

Schweizer Strahlenschutz wird überprüft

Das ENSI hat aus den Erkenntnissen des vorliegenden Berichts bereits die Lehren für die Schweiz gezogen. Sie sind enthalten im Bericht „Lessons Learned und Prüfpunkte aus den kerntechnischen Unfällen in Fukushima“ vom Oktober 2011.

Darin kündigte das ENSI unter anderem an, die Personendosimetrie und den operationellen Strahlenschutz in der Schweiz auf ihre Verlässlichkeit im Fall eines schweren Unfalls hin zu überprüfen. In diesem Bereich waren in Fukushima insbesondere in den ersten Stunden und Tagen nach dem Unfall offenkundige Versäumnisse aufgetreten. Der Unfallverlauf lässt den Schluss zu, dass in diesem Bereich mehr Reserven für Störfälle vorgehalten werden müssen als bisher angenommen.

Die Erfahrungen aus Fukushima zeigen ferner, dass selbst im Falle eines schweren Unfalls immer noch zahlreiche Möglichkeiten für Dosisreduktionen und für die wirksame Verhinderung von Inkorporationen bestehen, wenn die Schutzmittel konsequent angewendet werden. Dies bestätigt die grundlegende Bedeutung von vorbeugenden Massnahmen im Bereich des Strahlenschutzes für den Schutz der Bevölkerung weltweit und in der Schweiz.

Hohe Radioaktivität auch ausserhalb der Evakuationszone

Der Unfall von Fukushima erfolgte in mehreren Phasen mit unterschiedlichem Gefährdungspotenzial für die Bevölkerung. In der ersten Akutphase wurden primär Edelgase abgegeben. Dabei blieben die aus der direkten Wolkenstrahlung stammenden Dosen für die Bevölkerung begrenzt, weil der Wind die radioaktiven Stoffe überwiegend zunächst vom Land in Richtung Meer trug und weil die Bevölkerung in der Umgebung des Kernkraftwerks am 12. März 2011 aus einer 20-km-Zone frühzeitig evakuiert worden war.

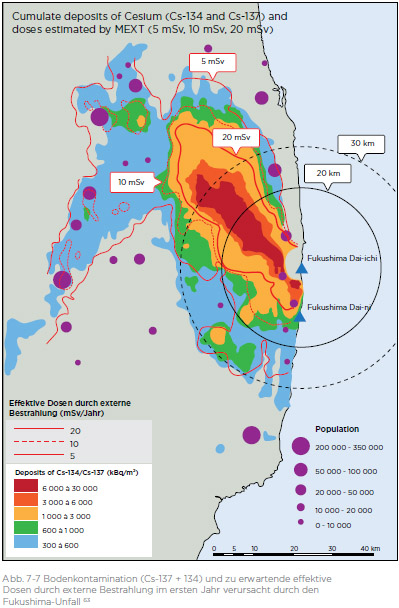

In der zweiten Unfallphase ab dem 15. März 2011 gelangten insbesondere aus Block 2 grosse Mengen von Radioiod und radioaktivem Cäsium in die Umwelt. Da an diesem Tag Winde aus Südosten vorherrschten und starker Regen fiel, wurde das Gebiet nordwestlich des Kraftwerks durch die Ablagerung radioaktiver Stoffe bis in eine Entfernung von etwa 50 km stark kontaminiert. Dies führte im betroffenen Gebiet zu teilweise stark erhöhten Ortsdosisleistungen durch Direktstrahlung, aber auch zur Kontamination von in diesen Landstrichen produzierten Nahrungsmitteln.

In einem ca. 600 Quadratkilometer grossen Teilgebiet ausserhalb der Evakuationszone sind die Ortsdosisleistungen auch heute (November 2011) noch stark erhöht. Würde sich eine Person hier nach dem Unfall zwölf Monaten lang konstant im Freien aufhalten, wäre sie einer externen Strahlenexposition von 20 mSv ausgesetzt, einem Wert, der als Grenzwert für beruflich strahlenexponierte Personen in der Schweiz festgelegt ist. Für nicht beruflich strahlenexponierte Personen gilt ein Grenzwert von 1 mSv pro Jahr.

Nur von untergeordneter Bedeutung für die japanische Bevölkerung ist die zusätzliche Dosis, die sie durch Verzehr von Lebensmitteln aufnimmt. Die Behörden haben hier mit wirksamen Kontrollmassnahmen vorgesorgt.

Strahlung behindert Aufräumarbeiten

Aufgrund von Leckagen in einem Verbindungskanal kam es Anfang April 2011 zu einer bedeutenden Abgabe von Radioaktivität ins Meer. Die Menge kann nur grob geschätzt werden, da weder die Zeitspannen der Ausflüsse noch die Leckage-Mengen genau bekannt sind.

Darüber hinaus wurde radioaktiv kontaminiertes Wasser auch gezielt ins Meer eingeleitet, um die Unfallfolgen am Kraftwerkstandort zu mildern. Die Aktivitätskonzentration im Meerwasser in der Umgebung des havarierten Werks normalisierte sich bis Ende April 2011 wieder. Allerdings werden bis heute in Japan in Fischereiprodukten vereinzelt Proben gefunden, in denen der Grenzwert für Cs-137 überschritten ist.

Der Unfall führte auch auf dem Kraftwerkareal selber zu erhöhten Dosisleistungen. Sie erreichten stellenweise mehrere Sv/h. Strahlentote oder Personen mit einem Strahlensyndrom sind nicht zu beklagen. Bei sechs Personen wurde der unfallbedingt erhöhte Dosisgrenzwert von 250 mSv überschritten. Die erhöhten Werte stellen bis heute ein enormes Hindernis bei der Unfallbewältigung dar. So kann die Trümmerbeseitigung mancherorts nach wie vor nur fernbedient erfolgen.

Nach dem aktuellen Sanierungsplan der Betreibergesellschaft werden bis zur kompletten Eindämmung der Freisetzungen und Dekontamination des Anlagengeländes noch etwa drei Jahre vergehen.

Tschernobyl-Folgen waren schwerwiegender

Der ENSI-Bericht stellt in einem Kapitel die Unfälle von Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011) einander gegenüber. Beim Vergleich der ökologischen und radiologischen Konsequenzen der beiden Reaktorunfälle ist derjenige von Tschernobyl aus heutiger Sicht klar als schwerwiegender einzuschätzen.Durch Explosion und Brand im Inneren des Reaktors in Tschernobyl gelangten etwa fünf- bis zehnmal mehr radioaktive Stoffe in die Atmosphäre und erreichten wesentlich grössere Entfernungen als in Fukushima, wo ein grosser Teil der Freisetzung von den bewohnten Gebieten weg in Richtung des Pazifischen Ozeans erfolgte.

Ein Vergleich der langfristigen Folgen beider Unfälle ist derzeit noch schwierig, weil für Fukushima bislang nicht alle relevanten Informationen vorliegen. Nach den bis heute verfügbaren Daten werden die effektiven Strahlendosen für die einheimische und weltweite Bevölkerung durch Fukushima wesentlich kleiner ausfallen als bei Tschernobyl.

Der Bericht beurteilt auch die radiologischen Auswirkungen des Unfalls von Fukushima auf die Schweiz. Zwar konnten in unserem Land mit hochempfindlichen Verfahren Spuren der freigesetzten Radioaktivität nachgewiesen werden. Die Dosisbeiträge durch Direktstrahlung und Inhalation waren dabei aber vernachlässigbar klein. Die mit der Nahrung aufgenommene Radioaktivität aus Fukushima hätte selbst bei einem Verzehr von 25 kg des am stärksten kontaminierten Gemüses nur 0.5 µSv betragen. Das entspricht einem Zehntausendstel der jährlichen Strahlenbelastung von in der Schweiz lebenden Personen (etwa 5 mSv). Zu keiner Zeit bestand eine gesundheitliche Gefährdung für die Bevölkerung in der Schweiz.