Vergleicht man die Chancen (+) und Risiken (-) des „Deep Borehole Disposal“ Konzeptes für die Entsorgung hochaktiver Abfälle miteinander, so können aufgrund der bisherigen internationalen Forschungsarbeiten folgende Schlüsse gezogen werden:Die Option der Endlagerung in tiefen Bohrlöchern wird seit den 1950er-Jahren diskutiert. In Bohrlöchern von mehreren Kilometern Tiefe sollen hochaktive Abfälle fern von der Oberfläche in den Untergrund platziert werden. In der Schweiz wird diese Option nicht weiter untersucht, das Konzept widerspricht wichtigen Anforderungen aus der schweizerischen Kernenergiegesetzgebung. Den Vorteilen einer grossen Entfernung und Isolation vom menschlichen Lebensraum stehen viele Unsicherheiten bezüglich Explorierbarkeit des Untergrundes und Langzeitentwicklung gegenüber. Eine Kontrollier- und Rückholbarkeit der Abfälle ist in diesen grossen Tiefen und engen Bohrlöchern kaum technisch umsetzbar.

a)

[caption id="attachment_16413" align="alignleft" width="150"]

Figur 123-1: Variante der Entsorgung hochaktiver Abfälle in Bohrlöchern bis zu einer Tiefe von etwa 3 km (Quelle: Nagra, 1978).[/caption]

Das Konzept der möglichen Entsorgung hochaktiver Abfälle in tiefen Bohrungen (Figur 1) in granitischen Gesteinen wird seit den 1950er-Jahren diskutiert (National Academy of Science, 1957). Auch in der Schweiz wurde diese Variante von den schweizerischen Kernkraftwerkbetreibern und der Nagra 1978 im „Konzeptbericht zur nuklearen Entsorgung in der Schweiz“ als mögliche Option aufgeführt, nach Vorlage eines separaten Berichts (Nagra, 1980) und dem Abschluss des Projektes Gewähr 1985 mit dem Machbarkeitsnachweis geologischer Tiefenlager nicht mehr weiter verfolgt.

In verschiedenen Ländern (u.a. Schweden, England, USA) wurden und werden noch heute zu diesem Thema Forschungsarbeiten durchgeführt. So veröffentlichten die Sandia National Laboratories (USA) vor fünf Jahren eine Studie (Sandia, 2009), die sich mit der Entsorgung hochaktiver Abfälle in tiefen vertikalen Bohrlöchern (3 bis 5 km, Figur 2) befasste. Die Wissenschaftler kamen zum Schluss, dass für die Entsorgung des gesamten USA-Inventars an hochaktiven Abfällen insgesamt 1000 Bohrlöcher benötigt würden. Ausgehend von einem Abstand der einzelnen Bohrungen von 200 m, welcher sich mit der hohen Wärmeproduktion dieser Abfälle begründen lässt (Figur 3), würden diese Bohrungen eine Gesamtfläche von 40 km2 beanspruchen.

Nach dem Stop des amerikanischen Endlagerprojektes am Yucca Mountain (Nevada) gibt es in den USA aufgrund eines Berichtes der Experten der „Blue Ribbon Commission“ (2012) neue Forschungsanstrengungen für ein Tiefbohrexperiment, mit welchem noch offene Fragen der Entsorgung hochaktiver Abfälle in Tiefbohrungen („Deep Borehole Disposal“) geklärt werden sollen. In ihren Schlussfolgerungen zur nuklearen Entsorgung hält die Expertengruppe zwar fest, dass die geologische Tiefenlagerung hochaktiver Abfälle in bergmännisch erstellten Endlagern die vielversprechendste, technisch akzeptierte und international anerkannte Option für den sicheren Einschluss hochaktiver Abfälle über sehr lange, geologische Zeiträume ist. Für gewisse Formen von hochaktiven Abfällen sieht die Kommission aber in der Entsorgung in Tiefbohrungen ein gewisses Potential, welches aber noch weiterer Klärung und Forschung bedarf.

[caption id="attachment_16417" align="alignleft" width="372"] Figur 123-2: Auslegungskonzept der Verrohrung einer Tiefbohrung bis in 17‘000 ft (5182 m) Tiefe mit einem Enddurchmesser von 45 cm. Quelle: SANDIA (2009). Man beachte, dass die hier dargestellten Bohrlochdurchmesser (Angabe in „inch“, oberflächennah über 1 m) technisch sehr anspruchsvoll sind.[/caption] Figur 123-2: Auslegungskonzept der Verrohrung einer Tiefbohrung bis in 17‘000 ft (5182 m) Tiefe mit einem Enddurchmesser von 45 cm. Quelle: SANDIA (2009). Man beachte, dass die hier dargestellten Bohrlochdurchmesser (Angabe in „inch“, oberflächennah über 1 m) technisch sehr anspruchsvoll sind.[/caption] |

[caption id="attachment_16416" align="alignright" width="344"] Figur 123-3: Wärmeentwicklung eines Behälters mit verglasten hochaktiven Abfällen in Funktion der Zeit und der Distanz zum Bohrloch (ungestörte Felstemperatur = 110 o C). Figur modifiziert nach SANDIA (2009).[/caption] Figur 123-3: Wärmeentwicklung eines Behälters mit verglasten hochaktiven Abfällen in Funktion der Zeit und der Distanz zum Bohrloch (ungestörte Felstemperatur = 110 o C). Figur modifiziert nach SANDIA (2009).[/caption] |

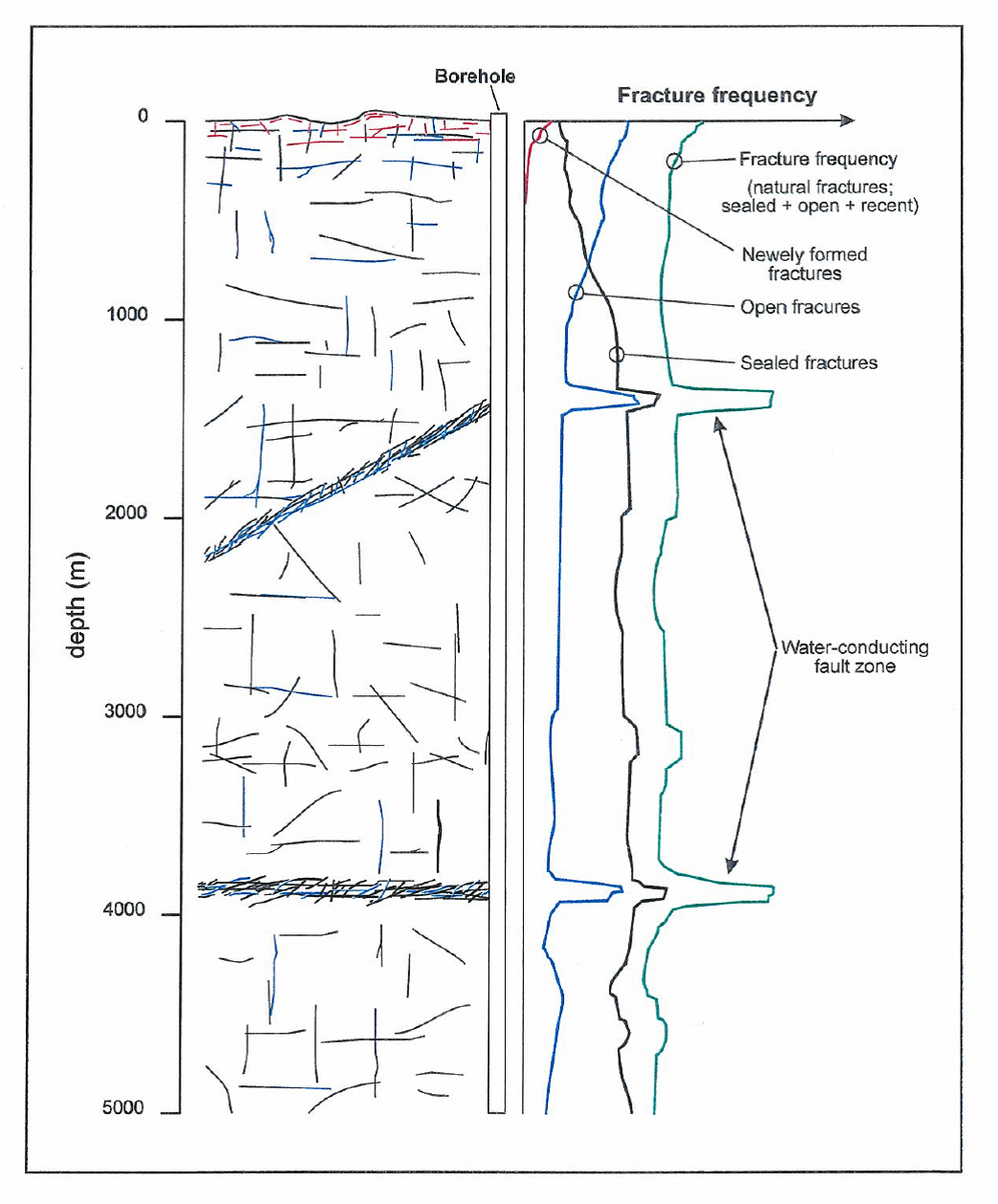

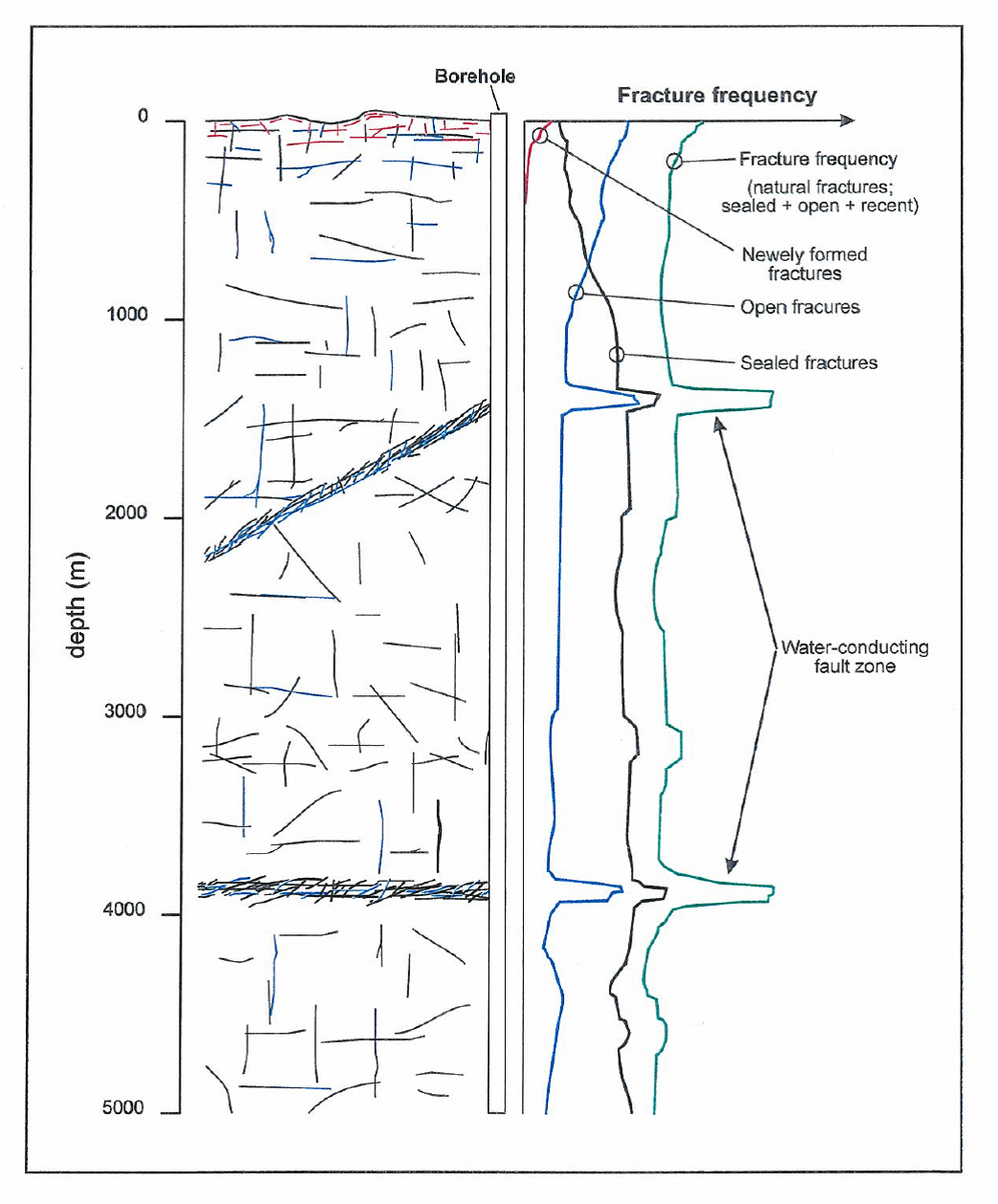

In Schweden, wo die Planung und Realisierung eines bergmännisch erstellten Endlagers für hochaktive Abfälle in rund 500 m Tiefe in den kristallinen Gesteinen Skandinaviens weit fortgeschritten ist, wurde die Forderung nach der Evaluation alternativer Konzepte wie derjenigen der Entsorgung in tiefen Bohrlöchern, mehrmals erhoben. Entsprechend liegen auch mehre Berichte vor, die dieses Konzept des „Deep Borehole Disposal“ mit seinen Vor- und Nachteilen untersucht haben (u.a. Juhlin & Sandstedt 1989, SKB 1998, Ahäll 2006). Die Studien weisen darauf hin, dass der Kenntnisstand über die Beschaffenheit der Erdkruste in diesem Tiefenbereich (4 bis 6 km) in Skandinavien sehr spärlich ist, und dass nur grobe konzeptuelle Modellvorstellungen möglich sind (Figur 4 und Figur 5).

[caption id="attachment_16415" align="alignnone" width="300"] Figur 123-4: Konzeptuelles Modell über die chemische Gliederung der Grundwässer (blau = hochsaline alte Wässer, hellblau bis weiss = meteorische jüngere Wässer) und die möglichen Zirkulationsspfade im kristallinen Untergrund Schwedens („Precambrian shield“). Die hier gezeigte Tiefbohrung in Gravberg zeigt einen Einfluss meteorischer Frischwässer bis in grosse Tiefen von 4 bis 5 km. Quelle: SKB (1998).[/caption] Figur 123-4: Konzeptuelles Modell über die chemische Gliederung der Grundwässer (blau = hochsaline alte Wässer, hellblau bis weiss = meteorische jüngere Wässer) und die möglichen Zirkulationsspfade im kristallinen Untergrund Schwedens („Precambrian shield“). Die hier gezeigte Tiefbohrung in Gravberg zeigt einen Einfluss meteorischer Frischwässer bis in grosse Tiefen von 4 bis 5 km. Quelle: SKB (1998).[/caption] |

[caption id="attachment_16414" align="alignright" width="233"] Figur 123-5: Konzeptuelles Modell zur Klufthäufigkeit und Wasserführung im kristallinen Untergrund Schwedens in Abhängigkeit von der Tiefe . Quelle: SKB (1998).[/caption] Figur 123-5: Konzeptuelles Modell zur Klufthäufigkeit und Wasserführung im kristallinen Untergrund Schwedens in Abhängigkeit von der Tiefe . Quelle: SKB (1998).[/caption] |

Die schwedischen Studien kommen zum Schluss, dass, sollte das „Deep Borehole Disposal“-Konzept für hochaktive Abfälle weiterverfolgt werden, ein erheblicher Forschungsbedarf bestünde und die technisch-wissenschaftlichen Herausforderungen sehr gross wären.

b)

Vergleicht man die Chancen (+) und Risiken (-) des „Deep Borehole Disposal“ Konzeptes für die Entsorgung hochaktiver Abfälle miteinander, so können aufgrund der bisherigen internationalen Forschungsarbeiten folgende Schlüsse gezogen werden:

- (+) Die Bohrtechnik ist heute weit fortgeschritten und Tiefbohrungen in einen Tiefenbereich von 4-5 km sind machbar. Die Bohrlochdurchmesser sind aber in diesem Tiefenbereich beschränkt, die angedachten Durchmesser von 45 cm in 5 km Tiefe wurden bisher noch nie technisch umgesetzt und würden die Entwicklung neuer Technologien erfordern (-).

- (+) Mit der Wahl einer grossen Tiefenlage wären die hochaktiven Abfälle weit weg vom Lebensraum des Menschen. Grosse Tiefen schützen besser vor Prozessen an der Erdoberfläche (z.B. Erosion) und vor Eingriffen des Menschen.

- (+) Granit weist in dieser Tiefe meist eine hohe Gesteinsfestigkeit, einen Trend zur Abnahme der Klufthäufigkeit und damit verbunden einen Trend zu geringeren Permeabilitäten auf. Andererseits können die Gebirgsspannungen in diesem Tiefenbereich sehr hoch sein und zu Bohrlochinstabilitäten führen (-).

- (+) Die Tiefenwässer in Granitgesteinen zeigen in diesem Tiefenbereich meist eine hohe Salinität und damit stagnierende hydrogeologische Verhältnisse (lange Verweilzeiten). Hochsaline Wässer und hohe Temperaturen beschleunigen aber die Korrosion der metallischen Behälter und sind deshalb ungünstig (-).

- (-) Die geologischen Kenntnisse über diesen Tiefenbereich der Erdkruste sind gering.

- (-) Die Exploration eines geringdurchlässigen und homogenen Granitkörpers ist in dieser Tiefenlage schwierig, ein Erkennen wasserführender Klüfte mit seismischen Methoden ist nicht möglich.

- (-) Eine Bohrung liefert nur punktuelle lokale Informationen über den Untergrund (Nadelstich). Damit besteht die Gefahr von unentdeckten wasserführenden Diskontinuitäten in unmittelbarer Nähe des Bohrlochs.

- (-) Grosse Tiefen bedeuten auch erhöhte Felstemperaturen (in 6 km bis gegen 200o C) und hohe Gebirgsdrücke. Zusammen mit dem Wärmeeintrag der Abfälle führt dies in den ersten 1000 Jahren zu einer hohen thermischen Belastung und zu komplexen thermisch-hydraulisch-mechanisch-chemischen Prozessen im Bohrloch und im umgebenden Gebirge.

- (-) Qualität und Langzeitverhalten (d.h. über mehrere 100‘000 Jahre) der Verrohrung, der Zementabdichtung zum Gebirge und der Bohrlochsiegel sind unbekannt. Damit besteht langfristig die Gefahr potenzieller Fliesspfade entlang der Verrohrung oder entlang der Auflockerungszone zur Biosphäre.

- (-) Wegen des beschränkten Bohrlochdurchmessers (45 cm) können keine dickwandigen, langzeitbeständigen Behälter eingesetzt werden. Die hohen Anforderungen an die Behälterintegrität über 1000 Jahre, wie in der Richtlinie ENSI-G03 für hochaktive Abfälle gefordert, könnten nicht erfüllt werden.

- (-) Die Langzeitsicherheit beruht allein auf der Barrierenwirkung der Geosphäre. Das in der schweizerischen Kernenergiegesetzgebung und wissenschaftlich geforderte gestaffelte Mehrfachbarrierensystem ist mit dem „Deep Borehole Disposal“-Konzept nicht umsetzbar.

- (-) Kontrollierbarkeit, Überwachung und Rückholbarkeit der Abfälle können mit diesem Konzept kaum gewährleistet werden.

Aus dieser Gegenüberstellung geht hervor, dass das „Deep Borehole Disposal“-Konzept für die Entsorgung der hochaktiven Abfälle neben Chancen vor allem viele Risiken hat und in der Schweiz die gesetzlichen Anforderungen an die geologische Tiefenlagerung nicht erfüllen würde.

Referenzen

Ahäll, K.-I. (2006): Final Deposition of High-Level Nuclear Waste in Very Deep Boreholes. MKG Report 2, Swedish NGO Office of Nuclear Waste Review, Dezember 2006.

Blue Ribbon Commission on America’s nuclear future (2012): Report to the Secretary of Energy, US Departement of Energy, Washington DC, Januar 2012.

Julin, C. and Sandstedt, H. (1989): Storage of nuclear waste in very deep boreholes: Feasibility study and assessment of economic potential. Part II: Overall facility plan and cost analysis. Svensk Kärnbranslehantering AB.

Nagra, VSE, GKBP, UeW (1978): „Konzept für die nukleare Entsorgung in der Schweiz“. Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke, Gruppe der Kernkraftwerkbetreiber und –projektanten, Konferenz der Überlandwerke, 9. Februar 1978.

Nagra (1980): Feasibility study for large diameter boreholes for the deep drilling concept of a high-level waste repository ; Forex Neptune SA, Paris, NTB 80-04, Oktober 1980.

National Academy of Sciences (1957): The Disposal of Radioactive Waste on Land.

Sandia (2009): Deep Borehole Disposal of High Level Radioactive Waste. Report SAND2009-4401, Sandia National Laboratories, Albuquerque, New Mexico, USA.

SKB (1998): The Very Deep Borehole Concept: Geoscientific Appraisal of Conditions at Great Depth. SKB Technical Report TR-98-05.