Die Frage der Erschliessung zwischen Oberflächenanlage (OFA) und Lagerfelder im Untergrund mittels geneigter Tunnels («Rampe») oder senkrechten Schächten wurde im Nagra Technischen Bericht NTB 10-01 (Nagra 2010, Kap. 5.4) aufgegriffen und in den Jahren 2011 und 2012 seitens Behörden und Nagra sowie im Technischen Forum Sicherheit intensiv diskutiert – insbesondere auch mit Blick auf die in Etappe 2 des Sachplans Geologische Tiefenlager (SGT) gewünschte Flexibilität zur Anordnung der OFA.

Unter anderem mit der TFS-Frage 68 wurde die Haltung des ENSI und der Nagra öffentlich dokumentiert und zu erwartende Vor- und Nachteile von den verschiedenen Zugangsmöglichkeiten von einer OFA zum Tiefenlager wurden in der Antwort auf die TFS-Frage 76 dargelegt.

b) Wie beurteilt die Nagra heute die beiden Optionen?

Beide Optionen sind technisch und sicherheitsbezogen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen machbar. Bei geeigneter Auslegung kann die erforderliche nukleare Betriebssicherheit wie auch die Langzeitsicherheit mit beiden Zugangsoptionen gewährleistet werden (siehe auch TFS-Frage 68). Für beide Optionen bestehen geeignete Versiegelungskonzepte zur Erfüllung der Anforderungen der Langzeitsicherheit.

Daraus resultiert eine gewisse Flexibilität in der Wahl der Zugangsvariante, die bei der Anordnung der OFA im vom BFE nach Abschluss der Etappe 2 SGT vorgegebenen Planungsperimeter genutzt wurde. Darin wurde das OFA Areal in allen Regionen definiert, sowie im Anschluss auch der Haupterschliessungsbereich (HEB) im Untergrund (Nagra 2019a). Im weiteren Verlauf der Etappe 3 SGT werden nun auch für jede Region die benötigten Zugangsbauwerke in Abhängigkeit von OFA und HEB konzeptuell betrachtet.

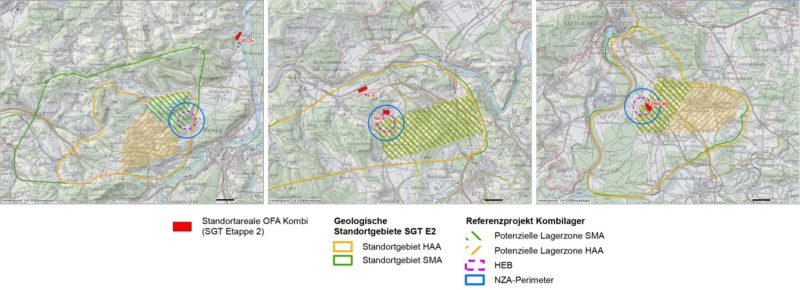

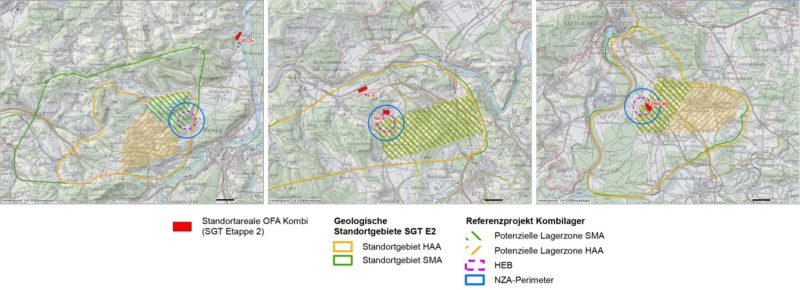

Für die Vorschläge zur Konkretisierung der Oberflächeninfrastruktur (Nagra 2019b, 2019c) in der Etappe 3 SGT wurde die Haupterschliessung für die Standortregion Jura Ost (JO) mittels Tunnel gewählt, da der OFA-Standort «JO-3+» nicht über dem HEB liegt und somit neben der vertikalen auch eine horizontale Distanz überwunden werden muss (Figur 157-1). In den Standortregionen Nördlich Lägern (NL) und Zürich Nord-Ost (ZNO), wo die OFA-Areale räumlich näher oder sogar über dem HEB gelegen sind, wurden Schächte dargestellt. Für die Nebenzugänge sind mehrheitlich Schächte vorgesehen.

[caption id="attachment_28848" align="alignnone" width="800"]

Figur 157-1: Räumliche Anordnung der OFA-Areale an der Oberfläche und der HEB im Untergrund in den drei Standorten Jura Ost (l.), Nördlich Lägern (m.) und Zürich Nord-Ost (r.). Quelle: Nagra 2019c[/caption]

Der aktuelle Stand der Projektentwicklung hat die Nagra dazu bewogen, vermehrt auch einen Hauptzugang als Schacht darzustellen, wie in genannter Figur 151-4 zur TFS-Frage 151. Die Darstellung nimmt aber keinen Entscheid vorweg, denn insbesondere wo mit Schächten geplant werden kann, lassen sich auch Zugangsrampen realisieren. Im Sinne des stufengerechten, schrittweisen Bewilligungsverfahren gemäss Kernenergiegesetz wird die Auslegung des Hauptzugangs für die Einlagerung erst mit der nuklearen Baubewilligung festgelegt, damit der dannzumalige Stand der Wissenschaft und Technik berücksichtigt werden kann.

c) Wie sieht das von der Nagra gewählte Abdichtungskonzept aus?

Die Nagra verfolgt standortspezifische Abdichtungskonzepte:

Die Zugänge in NL und ZNO führen durch rund 200 m bis 300 m mächtige, wasserführende Gesteinseinheiten im Hangenden des Opalinustons, wodurch Wasserzutritt potenziell möglich ist.

- Zugangsschächte werden deshalb als dichte Schächte ausgelegt, gemäss heutigem Stand der Technik in druckwasserhaltender Abdichtung mit einer Stahlpanzerung. Dadurch ist in der Betriebsphase keine Wasserzusickerung mehr zu erwarten. Wassereinbrüche in der Bauphase können mit entsprechenden Bauhilfsmassnahmen wie zum Beispiel dem Gefrierverfahren verhindert werden.

- Rampen könnten in diesen Standortgebieten nur teilabgedichtet (sog. Regenschirmabdichtung) in konventionellem Tunnelausbau erstellt werden. Es wäre mit Wasserzusickerung während der Bau- und Betriebsphase zu rechnen, welche handhabbar ist, da in der Bauphase der Fels z.B. mit Injektionen abgedichtet werden könnte. Auch die in der Betriebsphase zu erwartenden Sickerwassermengen wären mit entsprechenden Massnahmen in der Auslegung gut handhabbar.

Die Rampe in JO wird im Opalinuston und somit im dichten Gebirge geführt. Es ist deshalb mit keiner Wasserzusickerung zu rechnen und die Rampe wird (gemäss heutigem Stand der Technik maschinell mit Tübbingring und falls erforderlich mit zusätzlicher Ortbetoninnenschale) ohne separate Abdichtungsmassnahmen ausgelegt. Aufgrund dieser geologischen Situation und der geometrischen Verhältnisse zwischen HEB und OFA wird eine Haupterschliessung via Schacht für JO aus heutiger Sicht nicht in Betracht gezogen.

d) Welche konkreten Vor- und Nachteile geben in welcher Konstellation für die eine oder die andere Option den Ausschlag?

Die Vor- und Nachteile von Schacht und Rampe als Elemente für die Zugänge nach Untertag wurden bereits in der

TFS-Frage 76 aufgeführt:

Die wichtigsten Vorteile einer Rampe umfassen

- Nutzung Planungsperimeter ergibt Flexibilität für Anordnung der Oberflächenanlage

- Flexibilität für Reparatur, Intervention & Rettung

- betriebliche Flexibilität

- Flexibilität beim Bau, falls ungünstige Bedingungen angetroffen werden. Im Extremfall ist sogar eine Anpassung der Linienführung während des Baus möglich.

- Bauvorgang (der Bau einer Rampe ist grundsätzlich vergleichbar mit dem Bau eines Tunnels)

- Flexibilität beim Unterhalt des Bauwerks und der Ausrüstung

Die wichtigsten Vorteile eines Schachts umfassen

- einfachere Exploration und Einsatz von Bauhilfsmassnahmen von der Oberfläche

- kleinere Raumbeanspruchung

- kleinere Anzahl potenziell angetroffener (sub-)vertikaler Störungszonen

- kürzere Strecke durch schwierige Gesteinsschichten

- weniger Aushub, kürzere Bauzeit

Diese Beurteilung wird vor der finalen Festlegung der Auslegung des Hauptzugangs mit der nuklearen Baubewilligung für das entsprechenden Standortgebiet und unter Berücksichtigung des dannzumaligen Standes von Wissenschaft und Technik nochmals überprüft.

e) Wie sehen die Risikoanalysen der beiden Optionen aus und welches sind die Hauptunterschiede? Welche Rolle spielt die Wasserzusickerung in dieser Risikoanalyse?

Mit einer standortspezifischen Auslegung lassen sich beide Varianten sicher und mit einem vergleichbaren Risikoprofil realisieren. Dies wurde in der Risikobewertung für Etappe 2 SGT stufengerecht und plausibel dargelegt (Nagra 2014). Die Risikoprofile der Zugangskonfigurationen zeigen keine signifikanten Unterschiede zwischen Standortgebieten bzw. zwischen einzelnen Schacht/Rampe- oder Schacht-Kombinationen, was auch das ENSI in seinem Gutachten zu Etappe 2 SGT (ENSI 33/540) bestätigt hat.

Die in Etappe 2 SGT durchgeführten bautechnischen Risikoanalysen werden in der Etappe 3 SGT entsprechend den Vorgaben des ENSI (ENSI 33/649) vertieft und erweitert. Diese Ergebnisse fliessen in die Bewertung des bautechnischen Kriteriums 4.2 ein.

f) Wie unterscheiden sich die Bau- und Betriebskosten von Schacht und Rampe und in welchem Fall ist es zulässig, bei der Wahl von Schacht oder Rampe finanzielle Überlegungen mit zu berücksichtigen?

Die Kosten für Bau, Betrieb und Verschluss von Schacht und Rampe sind unterschiedlich. Da die Rampe ein viel grösseres Bauvolumen umfasst, ist die Erstellung von Zugangsschächten günstiger. Dies wurde mit der TFS-Frage 83 ausführlich beantwortet.

Oberste Priorität im Sachplanverfahren hat die Sicherheit, der Sicherheit nachgeordnet sind Aspekte der Raumnutzung, Ökologie, Wirtschaft und Gesellschaft (SGT Konzeptteil). Wenn die Sicherheit gegeben ist, können bei der Entscheidung auch Kostengründe berücksichtigt werden.

Referenzen

Antwort auf die

TFS-Frage 68: „Warum wird die sicherste Lösung für den Zugang zum Lager von vornherein verunmöglicht?“.

Antwort auf die

TFS-Frage 76: „Zugangsmöglichkeiten von einer Oberflächenanlage zum Tiefenlager“.

Antwort auf die

TFS-Frage 79: „Gefahren Betriebsphase“.

Antwort auf die

TFS-Frage 83: „Kosten von Erschliessungsvarianten“.

Sachplan Geologische Tiefenlager – Konzeptteil. 2. April 2008 (Revision vom 30. November 2011).

ENSI 33/170: Anforderungen an die bautechnischen Risikoanalysen und an ergänzende Sicherheitsbetrachtungen für die Zugangsbauwerke in Etappe 2 SGT. Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 2. Januar 2013.

ENSI 33/184: Fachsitzung zum Thema Zugangsbauwerke und deren Versiegelung. Behördenseminar, Teil 1. 18. Juni 2012.

ENSI 33/192: Kurzprotokoll des Behördenseminars zum Thema Zugangsbauwerke und deren Versiegelung. Behördenseminar, Teil 2. 05. Juli 2012.

ENSI 33/457: Prüfbericht zum Arbeitsbericht NAB 14-50 Bautechnische Risikoanalyse. ENSI-Expertenbericht, Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 2. März 2016.

ENSI 33/540: Sicherheitstechnisches Gutachten zum Vorschlag der in Etappe 3 SGT weiter zu untersuchenden geologischen Standortgebiete. Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 2. April 2017.

ENSI 33/604: Expertise zu Erfahrungen mit Karstgefährdungen im Untertagebau – Erstellung einer Expertise zur Erstellbarkeit von Zugangsbauwerken in geologische Tiefenlager durch karstgefährdete Horizonte. ENSI-Expertenbericht, Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 2. Juli 2017.

ENSI 33/649: Präzisierungen der sicherheitstechnischen Vorgaben für Etappe 3 des Sachplans geologische Tiefenlager. Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 3. November 2018.

Nagra (2010): Beurteilung der geologischen Unterlagen für die provisorischen Sicherheitsanalysen in SGT Etappe 2. Klärung der Notwendigkeit ergänzender geologischer Untersuchungen. Nagra Technischer Bericht NTB 10-01.

Nagra (2014): Bautechnische Risikoanalyse zur Realisierung der Zugangsbauwerke. Nagra Arbeitsbericht NAB 14-50.

Nagra (2019a): Platzierung der Haupterschliessungsbereiche (HEB) in den Standortgebieten Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost. Nagra Arbeitsbericht NAB 19-19.

Nagra (2019b): Vorschläge zur Konkretisierung der Oberflächeninfrastruktur der geologischen Tiefenlager. Teil 1: Einführung und Grundlagen. Nagra Arbeitsbericht NAB 19-08 Teil 1.

Nagra (2019c): Vorschläge zur Konkretisierung der Oberflächeninfrastruktur der geologischen Tiefenlager. Teil 2: Standortspezifische Vorschläge. Nagra Arbeitsbericht NAB 19-08 Teil 2.