Certains grands composants d’une centrale nucléaire ne peuvent pas être remplacés. Il s’agit en particulier de la cuve du réacteur qui entoure le cœur du réacteur avec les barres de combustible. La zone centrale de la cuve du réacteur est exposée à la radiation de neutrons de haute énergie.

Cette irradiation conduit à une diminution de la ténacité de l’acier au cours de la durée d’exploitation. Le matériau de la zone centrale de la cuve du réacteur se fragilise et devient ainsi moins résistant mécaniquement.

La fragilisation de la cuve du réacteur occupe une place centrale dans le cadre de l’ordonnance de mise hors service du DETEC. Cette ordonnance définit le moment auquel une centrale nucléaire doit être arrêtée. Dans le cas où un tel critère de mise hors service est rempli, la centrale nucléaire doit «être mise hors service provisoirement et sans délai».

Afin de pouvoir surveiller et prédire le phénomène de vieillissement dû à la fragilisation par irradiation, des échantillons ont été suspendus dans le réacteur lors de la mise en service de la centrale nucléaire. Ces échantillons se fragilisent plus rapidement du fait qu’ils sont plus proches du cœur du réacteur que la paroi de la cuve. La ténacité des matériaux de la cuve du réacteur peut ainsi être déterminée au préalable, bien que la cuve du réacteur en elle-même n’atteigne cet état du matériau que dans dix ou vingt ans.

Afin de surveiller le vieillissement et de prédire la fragilisation, l’exploitant doit déterminer périodiquement la température de référence de rupture fragile actuelle et ajustée du matériau de la cuve du réacteur.

Méthode 1: détermination de la ténacité à la rupture à partir d’essais de résilience

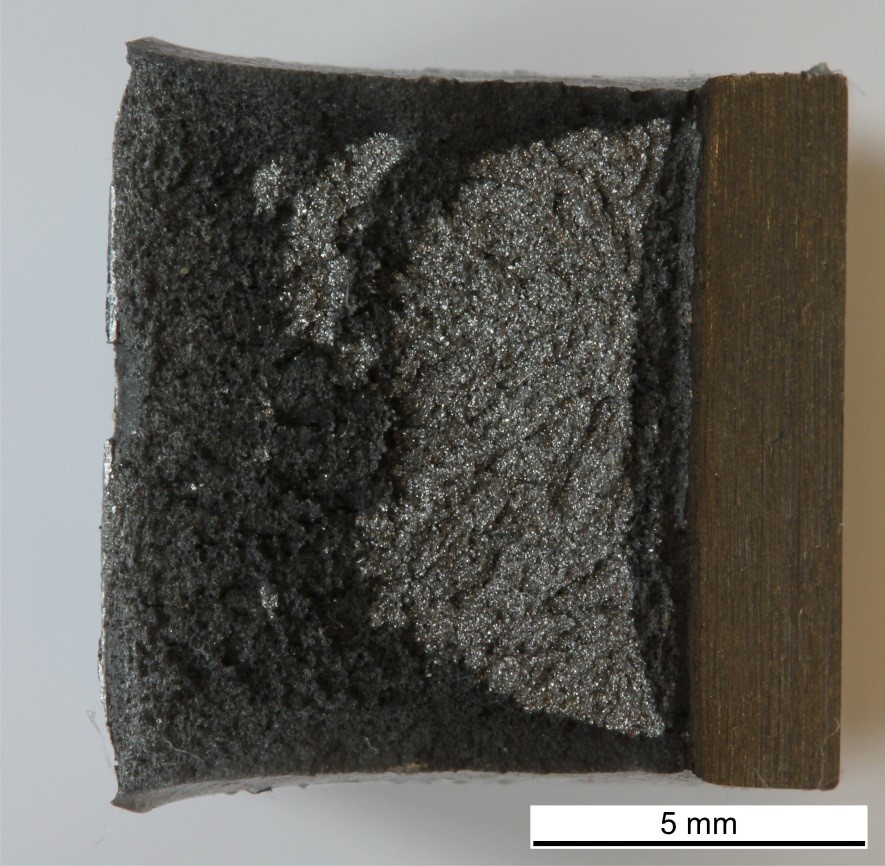

L’essai de résilience est le processus classique pour déterminer les propriétés de ténacité des matériaux. L’essai sommaire est appliqué depuis plus de cent ans dans l’industrie. Lors de cet essai, un échantillon de matériau est pourvu d’une encoche sur l’un de ses côtés et est brisé à l’aide d’un marteau pendulaire. L’énergie emmagasinée par l’échantillon est une mesure de la résistance du matériau à la flexion par choc. La résistance à la flexion par choc dépend entre autres de la forme de l’échantillon et de sa taille et ne peut donc pas être directement transposée à de grands éléments. C’est pourquoi la valeur est convertie par une méthode empirique en une ténacité de rupture.

Méthode 2-A: détermination de la ténacité à la rupture à partir d’essais de mécanique de rupture

Actuellement, les méthodes modernes de mécanique de rupture, fondées sur la science des matériaux et largement indépendantes de la taille des échantillons de matériaux, sont appliquées par les experts. Les essais se basent sur les échantillons auxquels est appliquée une fissure par vibration. Lorsque l’échantillon casse, différentes valeurs de mesure sont enregistrées à partir desquelles la ténacité à la rupture peut être directement déterminée.

La méthode moderne est plus précise

L’évaluation des essais classiques de résilience conduit à des courbes limites inférieures très conservatrices pour la ténacité à la rupture, puisque certains effets et imprécisions sont pris en compte, tels que la forme et la taille des échantillons. Au contraire, dans le cas d’essais de mécanique de rupture avec des échantillons fissurés, une transmissibilité directe de la ténacité de rupture est possible sur le matériau examiné. La méthode de mécanique de rupture permet ainsi des prédictions plus précises sur l’état réel de l’acier de la cuve du réacteur.

L’exploitant doit apporter la preuve

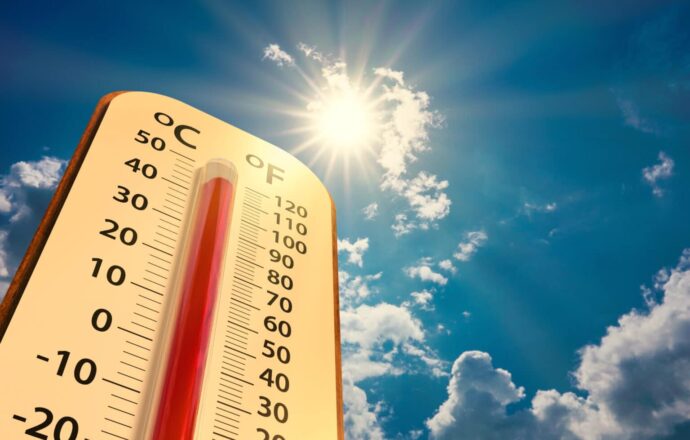

Il est du devoir de l’exploitant de la centrale nucléaire de prouver que les matériaux de la zone centrale de la cuve du réacteur ne dépassent pas la valeur limite de la température de référence de 93° Celsius. L’exploitant peut fournir cette preuve soit par la méthode d’essai de résilience classique très conservatrice soit à l’aide de la méthode plus précise de mécanique de rupture.

L’IFSN exige que les examens soient effectués par un laboratoire d’essai accrédité. Dans le cadre des examens, l’autorité de surveillance peut effectuer des inspections afin de vérifier l’observation des critères de qualité.

Plus d’informations

- Dossier vieillissement

- Durée de vie des centrales nucléaires: la sécurité est décisive, pas l‘âge

- Le vieillissement des centrales nucléaires fait l’objet d’une surveillance continue

- Directive ENSI-B01 sur la surveillance du vieillissement (en allemand)

- Regulatory Guide 1.99 Rev. 2 de l’USNRC (en anglais)

- Communication technique d’Axpo «Konzept Absicherung des Werkstoffzustandes der Reaktordruckbehälter 10/20JRC 0001 für Langzeitbetrieb 60 BJ» (Concept de protection de l’état des matériaux de la cuve du réacteur 10/20JRC 0001 pour l’exploitation à long terme 60 ans d’exploitation) (TM-530-MB11008)

- «Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau» (Prise de position en matière de technique de sécurité concernant l’exploitation à long terme de la centrale nucléaire de Beznau) – prise de position de l’ENSI pour satisfaire l’exigence 4.1-1

- Communication technique d’Axpo «Nachweis Absicherung des Werkstoffzustandes der Reaktordruckbehälter 10/20JRC 0001 für 60 Betriebsjahre Block 1 und 2» (Preuve de protection de l’état des matériaux de la cuve du réacteur 10/20JRC 0001 pour une durée de 60 ans d’exploitation des blocs 1 et 2) (TM-530-MB11071)

- Centrale nucléaire de Beznau, blocs 1 et 2 – «Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau» (Prise de position en matière de technique de sécurité concernant l’exploitation à long terme de la centrale nucléaire de Beznau) – preuve de sécurité de rupture fragile de la cuve du réacteur 10/20JRC 0001 pour une durée de 60 ans d’exploitation.