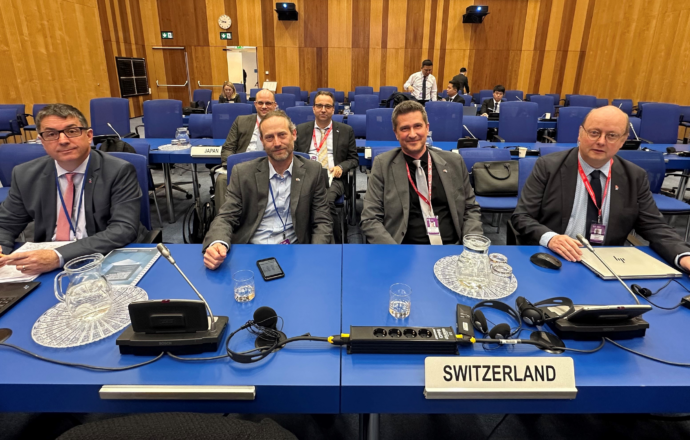

Photo : L’Office fédéral de la santé publique mesure aujourd’hui encore du césium 137 de Tchernobyl dans des sangliers (source: G. Ferreri, OFSP)

Pendant les mois suivant l’accident nucléaire de Tchernobyl, les autorités mesuraient en Suisse les débits de dose en plein air, les dépôts au sol, la radioactivité dans l’air et les concentrations d’activité dans différentes denrées alimentaires. Les doses aux personnes étaient déterminées sur cette base ; c’était également le cas dans les autres pays d’Europe occidentale.

La Commission fédérale de radioprotection (CPR) communiquait déjà en juin 1986 que l’exposition supplémentaire aux radiations de la population suisse se trouvait nettement en-dessous de l’objectif de protection.

La dose supplémentaire moyenne de la population suisse s’élevait à environ 0.2 millisievert (mSv) la première année après l’accident. Des effets aigus ne surviennent pas à ce niveau d’irradiation chez les plantes, les animaux et les êtres humains. Aucune malformation n’était aussi à escompter chez les enfants ayant reçu des radiations lors de la grossesse.

En moyenne nationale, la dose d’irradiation de la population helvétique sur toutes les années suivant l’accident jusqu’à aujourd’hui s’élève à 0.5 mSv. En comparaison, l’exposition annuelle aux radiations due au radon – naturel – s’élève à 3.2 mSv.

Dépôts dans l‘environnement

Les dépôts de radioactivité dus à l’accident nucléaire de Tchernobyl étaient surtout provoqués par des précipitations lors du passage du panache radioactif. Le Tessin était la région de Suisse la plus touchée par l’accident de Tchernobyl. Des augmentations des dépôts se produisaient également sur les hauteurs de l’arc jurassien et dans certaines régions du nord-est de la Suisse.

Les activités mesurées diminuaient certes en continu depuis 1986. Le césium radioactif issu de Tchernobyl provoque cependant toujours des dépassements de valeurs limites dans la viande de certains sangliers abattus au Tessin. Certains champignons indigènes, à l’instar de la pholiote ridée, peuvent encore faire état de valeurs élevées de césium 137.

Des carottes sédimentaires comme archives

Des dépôts dus à l’accident nucléaire de Tchernobyl sont toujours détectés dans les lacs. Le Laboratoire Spiez, l’institut des recherches aquatiques EAWAG et l’Institut Paul Scherrer analysaient en 2013 sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) des prélèvements de sédiments du lac de Bienne.

Ils constataient : « En considérant l’ensemble de la période (1950-2013), plus de la moitié du césium 137 dans les sédiments du lac de Bienne trouve son origine dans les essais nucléaires du début des années 1960. La centrale nucléaire de Mühleberg est responsable de près d’un tiers de l’ensemble du césium 137 déposé dans le lac. Environ un huitième est à attribuer à l’accident nucléaire de Tchernobyl. Les lacs du Tessin, plus touchés par les retombées de Tchernobyl, font même état de concentration considérablement plus élevées de césium 137. »

Il s’agit là du sixième d’une série de seize articles sur l’histoire de l’accident de Tchernobyl.

Plus d’informations

- L’accident nucléaire de Tchernobyl, Conséquences radiologiques en Suisse

- OFSP: 20 ans après l’accident nucléaire de Tchernobyl: Les conséquences en Suisse

- Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and their Remediation: Twenty Years of Experience

- Der Unfall Tschernobyl: Ein Überblick über Ursachen und Auswirkungen