En physique, le rayonnement est défini comme la dispersion de particules ou d’ondes. Aussi bien les rayonnements naturels, comme les rayons du soleil, que les rayonnements artificiels, comme les rayons d’un four micro-ondes, nous semblent être des phénomènes évidents. Il est difficile de ne pas les imaginer faire partie de notre quotidien.

Rayonnements ionisants et non ionisants

En principe, la différence est faite entre deux sortes de rayonnements, à savoir les rayonnements ionisants et non ionisants :

- Les rayonnements ionisants renvoient à une notion globale pour les rayonnements impliquant des particules ou des photons. Leur énergie suffit à arracher des électrons de l’enveloppe électronique des atomes avec lesquels ils entrent en collision. Vu que les électrons ont une charge électrique négative, il reste après le choc un atome chargé positivement. Dans cet état, l’atome est désigné par le terme d’ion. La charge positive du noyau atomique est en effet plus grande que la charge négative du nuage d’électrons restant. Les atomes sont alors ionisés. Les rayons X font par exemple partie de ce type de rayonnements, tout comme les radiations émanant de substances radioactives. La liaison chimique des atomes avec leurs voisins se trouve modifiée par l’ionisation des atomes. Cela conduit pour certains matériaux à des modifications permanentes qui peuvent être avantageuses ou défavorables à leur utilisation. Par exemple, le plastique devient cassant et change de couleur.

- Les rayonnements non ionisants correspondent à des rayonnements avec une énergie plus faible. Il s’agit par exemple des ondes radio ou des micro-ondes.

Rayonnements alpha et bêta

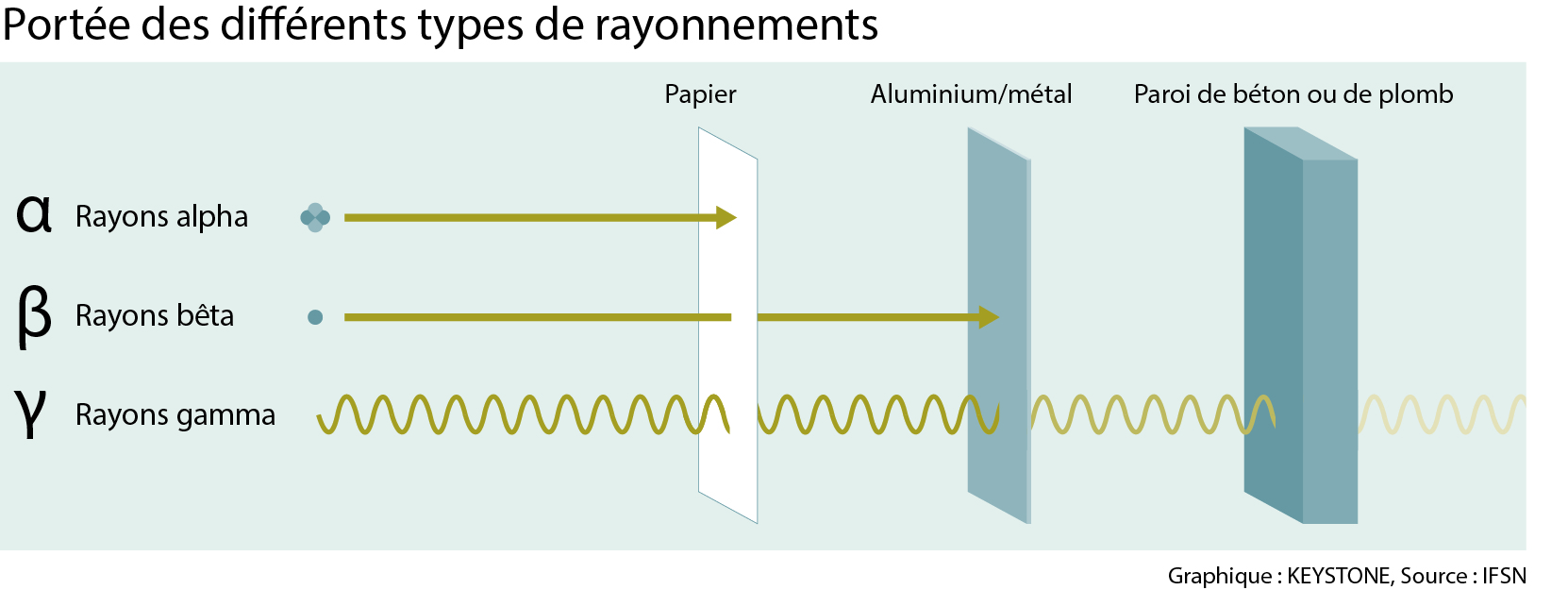

Les types de rayonnements ionisants les plus fréquents issus de substances radioactives se différencient avant tout de par leur portée. Pour les rayonnements alpha et bêta, il s’agit de particules chargées et à haute vitesse perdant leur énergie principalement par des chocs avec les électrons. Elles sont freinées puis arrêtées à une certaine distance (portée). Plus les particules chargées sont lentes et grandes, plus courte est leur portée dans la matière.

Dans le cas du rayonnement alpha, la portée dans l’air s’élève à quelques centimètres. Dans les tissus humains, elle est même inférieure à 0,1 millimètre. Le rayonnement bêta peut progresser dans l’air de quelques centimètres à quelques mètres, dans des tissus mous ou des matières plastiques de seuls quelques millimètres en revanche.

Rayonnement gamma

Le rayonnement gamma est soit diffusé (effet Compton) soit absorbé (effet photoélectrique et création de paires). Cela dépend de la densité et du nombre de protons dans le noyau atomique. On peut se représenter la diffusion et l’absorption comme une flèche tirée dans la forêt : la flèche vole aussi longtemps qu’elle rencontre un arbre et ricoche (qu’elle soit propulsée et vole dans une autre direction) ou qu’elle s’y plante (qu’elle soit absorbée). Chaque rayon gamma diffusé est finalement absorbé.

Vu que le freinage du rayonnement gamma ne se produit pas de manière continue comme chez les particules chargées mais plutôt de façon aléatoire, on ne peut pas attribuer de portée maximale au rayonnement gamma. Au lieu d’utiliser la notion de portée, on parle dans le cas du rayonnement gamma d’une atténuation de l’intensité de rayonnement en fonction d’une densité et d’une épaisseur croissantes de la matière. Le rayonnement gamma a une capacité de pénétration bien plus élevée que les rayonnements alpha et bêta.

Le plomb est le matériau de protection le plus commun en laboratoire pour le rayonnement gamma. Si, comme dans une centrale nucléaire, il y a suffisamment d’espace à disposition, des couches plus épaisses d’autres matériaux tels que le fer, le béton ou l’eau peuvent être employées.

Il s’agit du quatrième d’une série de quatorze articles sur la radioprotection. La cinquième partie traite des bases de la radioactivité.